OpenLog を使った汎用シリアルロガーの作成

ガイガーカウンターのマイコンの出力側(RS232Cレベルコンバータの入力側)から信号線を横取りして、YS-GC712 が測った計測値をパソコンなしに microSD に記録する方法については、以前に 書きました。

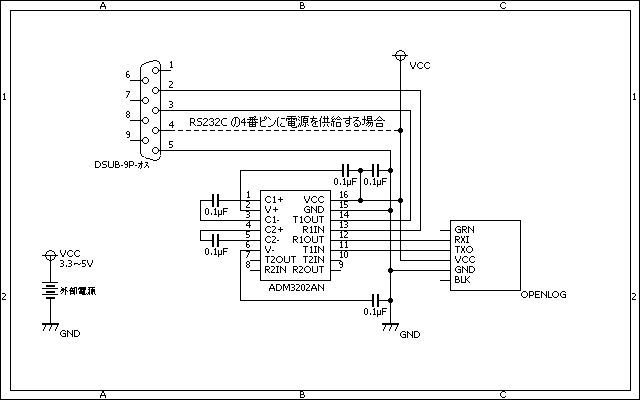

こんな風にレベルコンバータの手前から信号線を横取りするという方法は、失敗するとマイコンをぶっ壊す可能性があるので、OpenLog の側にもRS232Cレベルコンバータを付けて、RS232Cのストレートケーブルで普通に接続して簡単にログ取りできる普通の、巷でシリアルロガーと呼ばれているものを作ることにします。

材料

| 部品名 | 値段 | 備考 | |

| OpenLog | 2,495円 | 〜115.2kbpsのシリアルデータをmicroSDに記録 | |

| ADM3202AN | 2個で300円 | RS232Cレベルコンバータ、コンデンサとICソケット付 | |

| ピンヘッダ6P | 40Pで40円 | ||

| Dサブ コネクタ 9Pオス | 50円 | 半田付けタイプ | |

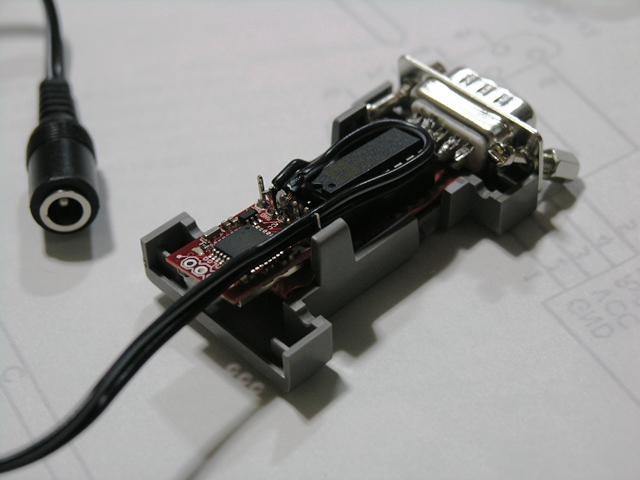

| Dサブ コネクタ用シェル 9P-9P | 60円 | これをケースにしちゃいます | |

| DCジャック | 294円 | 秋月のパネル取り付け用(40円)や、100均のUSB電源を繋ぐ前提で USB延長線を半分で切ってUSB-Aオス側を利用するでも良いです |

|

| ユニバーサル基板 | ハギレ | 10×5くらいのホールが残っている適当なもの | |

| 電源 | 3.3〜5Vくらいの | 乾電池3本もしくは100均のUSB電源など何でも可 |

電気工作というよりも電気配線というレベルですが、この回路を親指ほどのサイズにまとめます。

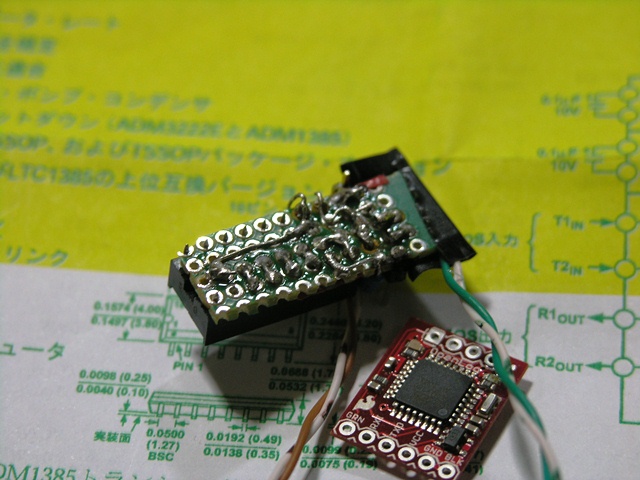

まずケース(シェル)に入るサイズにユニバ基板を削ります。

幅がシビアですが、3ホール+両端0.7ホールくらいでピッタリ納まるはずです。

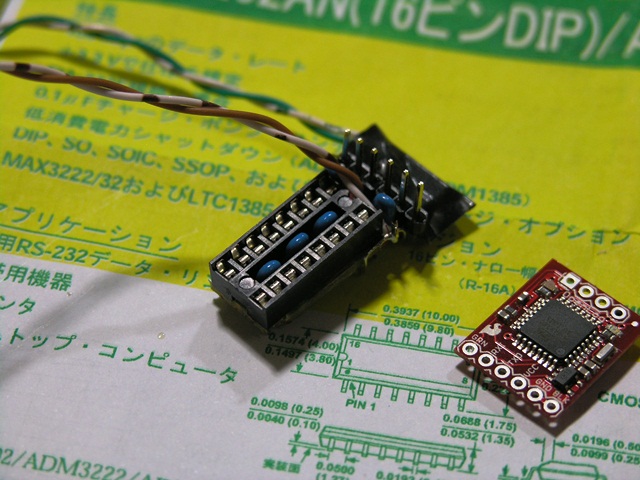

0.1μFなセラコン5個をどこに配置するかがポイントになると思いますが、ケース(シェル)の中の高さには多少の余裕があるので、私の場合、16ピンなICソケットをつけて、その中に3つ埋めてしまうことにしました。

今回は ch2 を使っていないので、C2+とC2- を繋ぐセラコンはなくても良いと思いますが後で使うときに付けるのも面倒なので無駄に付けておきます。(訂正)C2+とC2- とを繋ぐコンデンサは ch2 のために使うのでなく +6.6V→-6.6Vを内部で作るときに必要なもので省略できませんでした。データシート確認せずにデマ書いちゃってごめんなさい。

基板の先っちょ(ADM3202ANの1/16pin側)に、セラコン残り2つを置くスペースとして1列あけて6ピンなピンヘッダを立ち上げ OpenLog を載せることにします。

外部からの供給電源2本と信号線2本だけはリード線で配線することにし、それ以外の配線は全て半田面で立体交差なしに実現できました。

電源コネクタは電気を受電する立場なのでメス(プラグじゃなくてジャック)です。

OpenLog は 3.3〜12V と広い電圧で動きますが、ADM3202AN は 3.3〜5V(絶対最大5.5V) なので、ADM3202AN にあわせた電源を用意します。

100均一でも売ってるようなUSB給電器(単3電池×2から5V作るやつ)から受電する前提にしてしまうのであれば、100均のUSB延長線を切って USB-A オス側を出して電源に繋ぐ、って風も悪くないでしょう。

RS232C コネクタ付 GT-723F では電源を RS232C の4番ピンから貰う前提になってますので、こちらの汎用シリアルロガーと組み合わせ使う場合には電源が1つで済むように4番ピンに電源を供給しています。

(データをもらう側がデータをくれる側に電源を供給してあげる Give and Take の精神は電気界でも同じだと思う)

この4番ピンは元々 DSR というホスト→周辺機器方向の出力ピンなので、仮に電源を乗せて、4番ピンから電気を貰う仕様になってない普通の周辺機器を繋いだとしても、規格的には周辺機器が壊れることはないはずですが、利便性とトレードオフで各自ご判断ください。

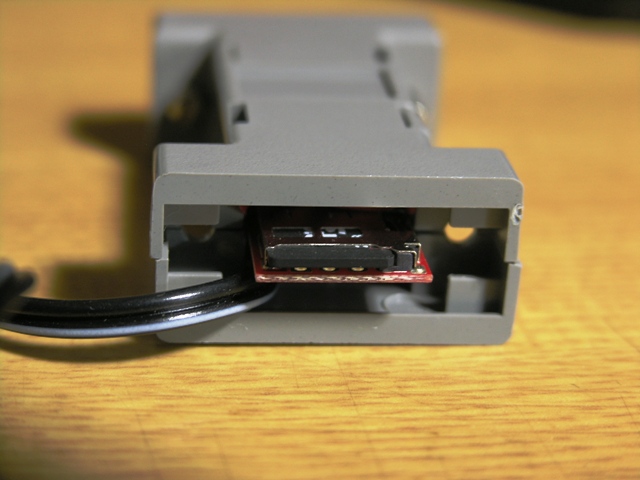

左が今回のシリアルロガー、右が前回の RS232C コネクタ付 GT-723F で、写真には全体が写ってない RS232C ストレートケーブルで双方を繋いでます。

これ、たぶん日本最小なシリアルロガーじゃないですかね〜

部品代の合計が約3000円で、そのうちマルツの高級DCジャックが1割を占めるというバランスの悪さですが、値段帯でも最安な部類に入るんじゃないのかな。

とは書きつつ本気だせば 表面実装用 使って 7mm 四方くらいで作っちゃうだろうから、最小を名乗るのは恐れ多いか・・・

デフォルトは 9600bps で、この場合は何も手間要らずですが、違う速度にするときには、データ保存に使う microSD の中に設定を書いた CONFIG ファイルを置いておけばよいだけです。

最初にまっさらな microSD を差し込んで通電させると 9600bps な設定ファイルが microSD の中に作られますので、それをパソコンで書き換えて使うのが楽チンです。

細かい設定は データシート をご覧いただくと良いですが、ひとつ残念なのは、OpenLog の中には時刻という概念がないということ。

ファイル名は末尾の番号がインクリメントされるので順番は分かりますが、ファイルのタイムスタンプは全て 2000/01/01 になります。

当たり前といえば当たり前なんですが、YS-GC712 が吐くデータにも時刻がないので、取り込み後の加工にはちょっと工夫がいります。