液晶レス モニタリングポスト向け仕様

液晶レス モニタリングポスト向け仕様

ネットワークに接続して、基本放置で運用するモニタリングポストにそもそも液晶は必要か!?という観点で考えました。

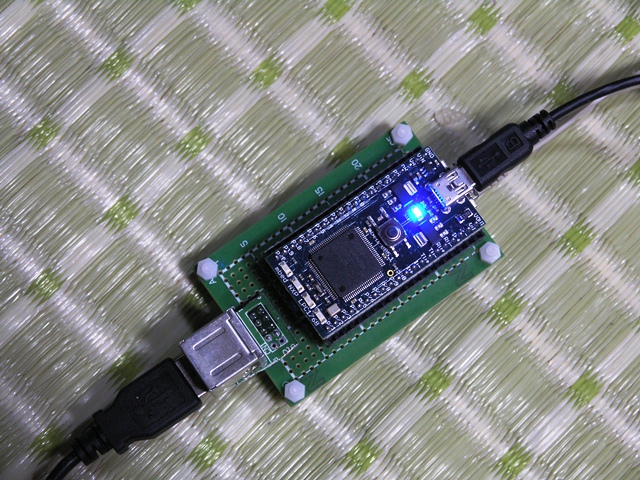

秋月の名刺サイズユニバーサル基板(黄・白・緑)を利用。

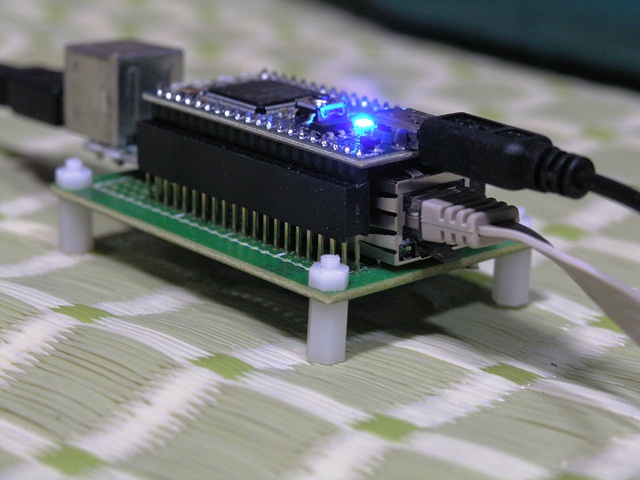

先ほどのは足長ピンソケットを使って液晶を浮かせましたが、こちらは下に LAN コネクタを配置し、mbed のほうを 連結フレーム を使って浮かせてみました。

さすがに計80ピンで荷重が分散されることもあってか、特に詰め物なしでも片面パターンはモゲずに使えてます。

電源の DC ジャックも排除し、mbed の USB コネクタから給電という最小構成です。

(39番ピンにUSBで受けた電源が出ますので、これを5Vとして利用します)

一番左側の USB コネクタは形こそ USB-Aコネクタ ですが、汎用ガイガー検波ユニット と繋ぐためのものです。

捨てるパソコンのケースからコネクタ付き基板を抜き取りました。

これまでは屋内と車内測定のみでしたが、この身軽になった mbed を使って屋外で測定してみたいと思います。

1台の mbed に 2管 を接続し片方だけβ遮断すれば、その違いからβ線のみの強度変化が捉えられるか試してみようと思います。

というわけで、ドサッと大人買い!

追記(2013/02/18)

mbed の microUSB を介して p39 経由で電源を取る方法は、機器の消費電流によっては不安定になるみたいです。

汎用ガイガー検波ユニット×2 + 気圧センサー + 温湿度センサー を省電力なし(LAN接続)という形態で屋外にて試験運用していたところ、未明の寒い時間帯に自然リセットが多発。

ウォッチドッグによるフリーズ検出に伴う自発再起動ではなく、ハード的にリセットかかってる挙動なので、電源周りが怪しい。。

p39 の供給余力は 200mA くらいのはずなので、机上の消費電流計算では大丈夫だと思ってましたが・・・

暖かい昼間は大丈夫なので、mbed上に載ってると思われるショットキーの電圧降下増大も関係している?

概ね5℃を下回ると連続リセット病を患うようで。。。

というわけで、場合によっては microUSB からじゃなくて DCジャック等で別に電源供給させたほうが安心ぽいです。