新・汎用ガイガー検波ユニットの製作(トリセツ)

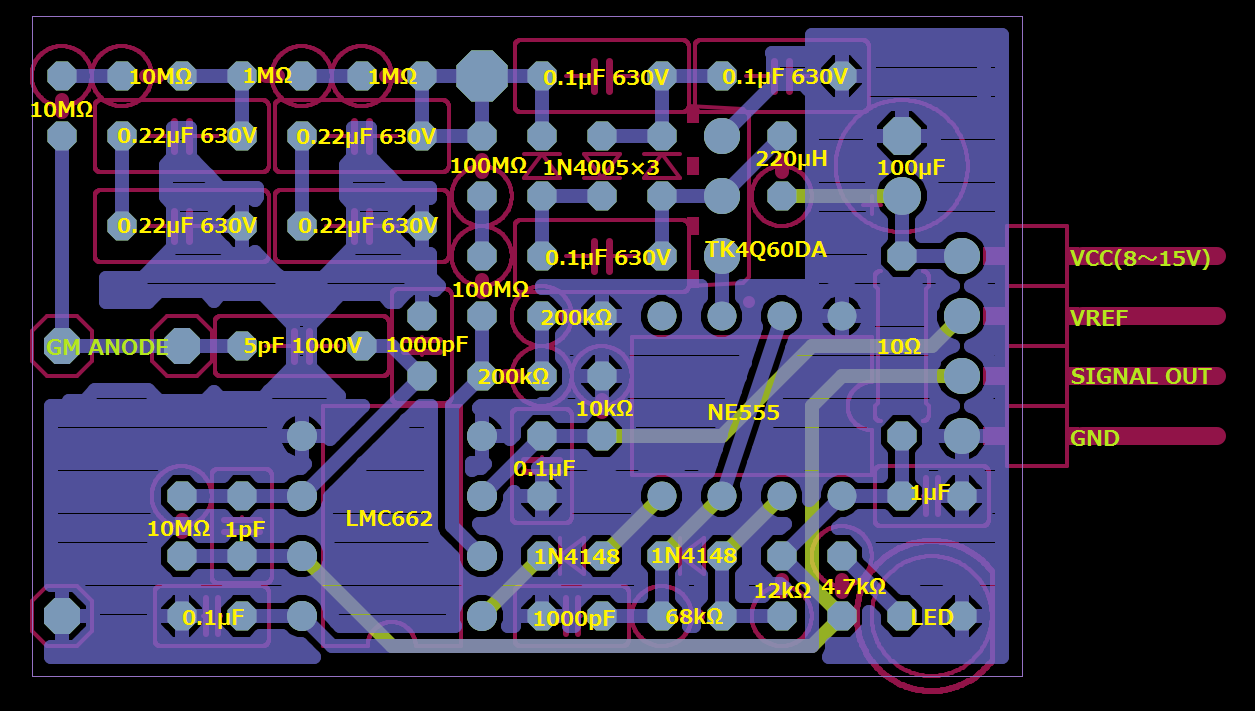

ほぼ原価の200円で頒布開始した、新・汎用ガイガー検波ユニットの部品配置図です。

(回路図と部品一覧は こちら をご覧下さい)

クリックすると大きく見えます。印刷に耐えうる画質(600DPI)のつもりです。

省スペース化のため抵抗は殆ど縦置きですが、極性はないので、実装しやすい向きでテキトーに。

シルク印字のとおりだと、たぶん抵抗体どおしが接触して納まりが悪いと思われ・・・(太さを考えずに作図してしまった)

あと前にも書きましたが、インダクタも思いのほか太っちょなためカツカツです。

FETを最後にすると、ちょっとキツイかも。

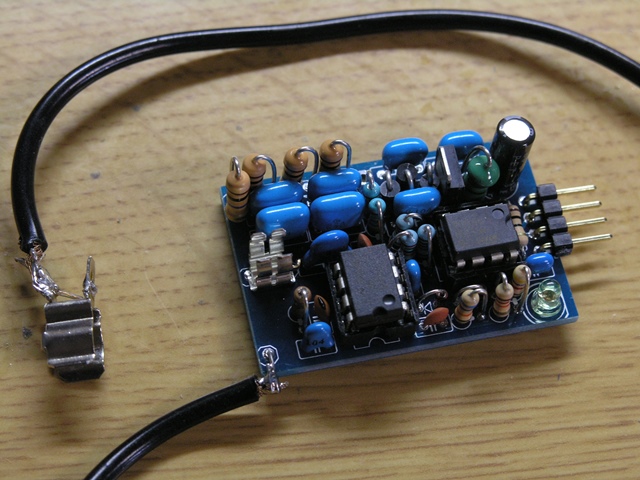

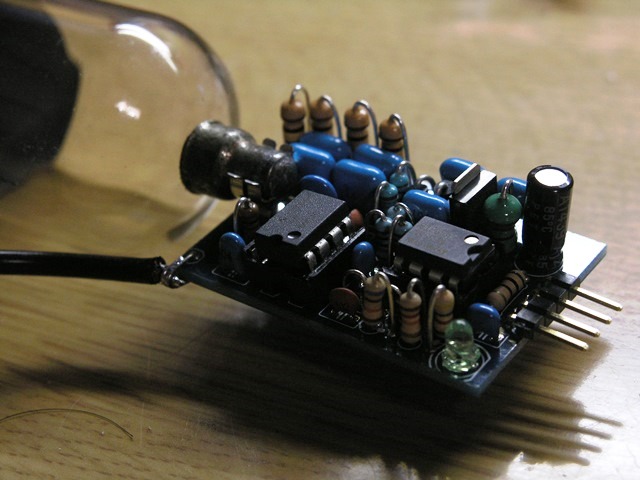

こんな感じに完成です。

基準電源(VREF)は mbed の DAC を使わずに(経年劣化のせいか気温依存するようになってきてしまったため)、1.8V な豆粒三端子 を使ってます。

VREF に印可した電圧の約500倍まで昇圧します。

以前の検波ユニット(若松ネットガイガー含む)では、数秒かけて昇圧させないと昇圧失敗に陥ることがありましたが、新検波ユニットでは一発で 1.8V 投入しても、J209 向け 900V が生成されてきます。

放射線ピコーんを検知すると SIGNAL ピンに正論理の矩形波が出現します。

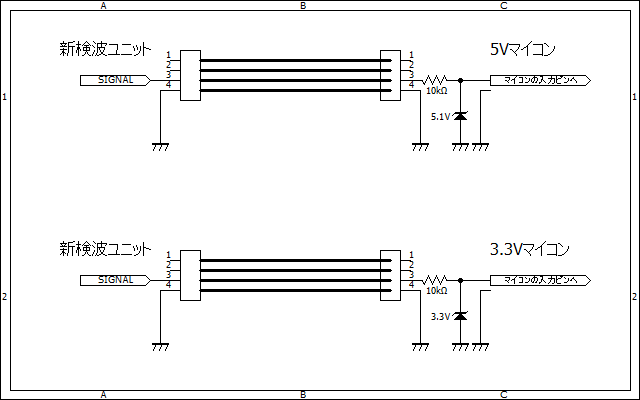

マイコンのデジタル入力ピンに繋いでピン割り込みなどを使って正論理な矩形波の出現頻度をカウントして放射線量を求めますが、ここの信号は電源電圧近くまでスイングします。

電源電圧が 9V だと、ほぼ 9V の信号が出てきますので、5V や 3.3V マイコンに直結するとマイコンが壊れます。

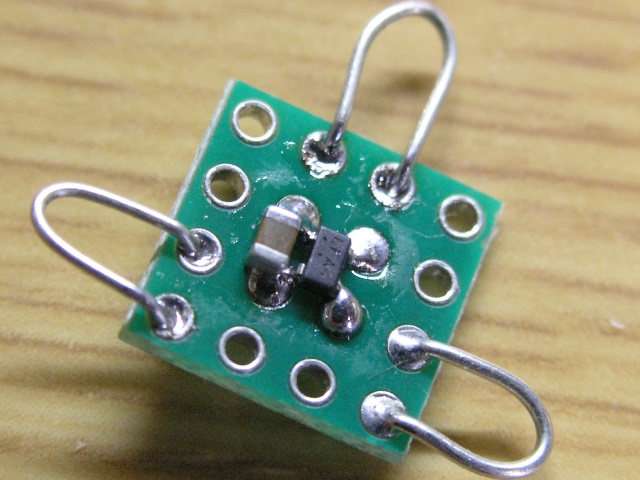

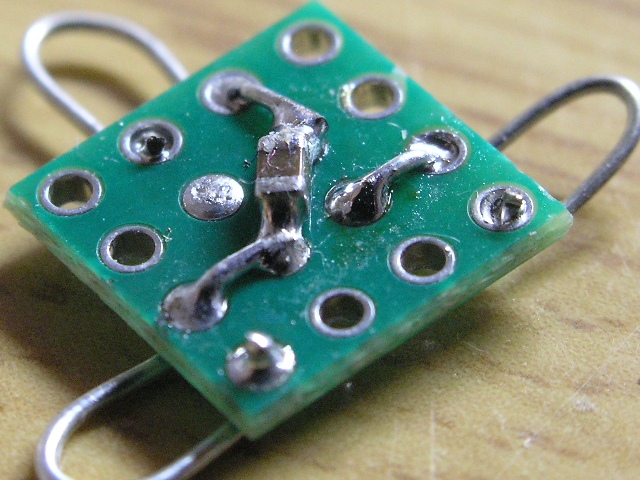

分圧させる方法もあるのですが、下のようにマイコン至近でツェナー保護するほうが確実です。