J209 vs J408 vs SBM20

暫定的な安全基準のまま大飯原発が動き出してしまいましたので、その安全対策も運用姿勢も全て暫定的です。

何かトラブルを起こしても、その公表も暫定的な内容に留まり、決して本当のことを公表しないことは未だに続くフクシマでの隠蔽行動でハッキリしていますので、私たちも暫定的な線量計測を続けざるをえません。

とは言え自分の線量計が正しく(それっぽく)作動しているか?、は気にかかるところです。

今回、九州地方を中心に大雨をもたらしましたが、降雨によって増加したラドン由来の放射線を我が家の測定器たちもキレイに捉えることが出来ました。

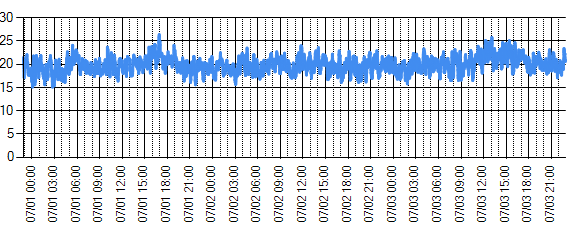

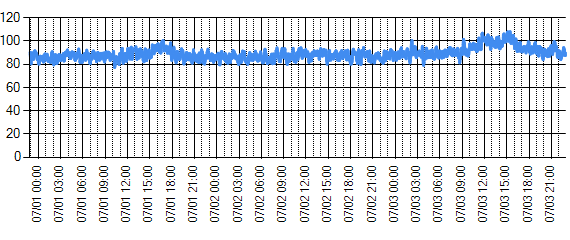

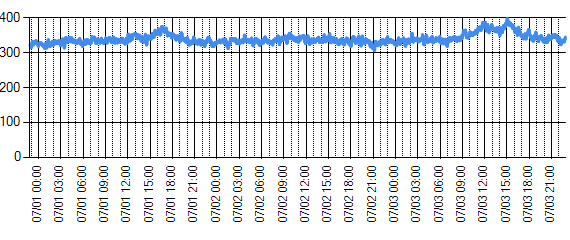

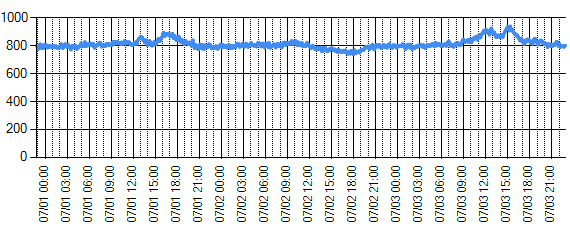

感度の順番に「10分平均」の CPM(分あたりの検出数) グラフです。

(CPM→μSVへは管によって異なる換算係数を掛けて求まるが、変化の傾向を読み解く分にはμSVである必要ない)

| 標準Mark2 (SBM20) |

|

| J408γ |  |

| J408γ×4 |  |

| J209 |  |

※J408γは黒い樹脂に包まれた最新式(J408βγ)ではなく1966製ガラス管タイプ、J209は900V管です

7/1 の 13:00〜16:00 付近、7/3 の 12:00〜16:00 付近、の大雨に伴うラドン放射線増と、その半減期(数時間)に伴う減衰が見て取れるかなと思います。

(本当にラドン由来かどうかは核種分析してもらわないと分かりませんが、そーいうことにしておきましょう)

SBM20は BG:15〜20 というレベルだけあって、このレベルの識別には少々厳しいです。

数時間たってから過去を振り返ってもれば、「ああ、ここら辺にピークがあったな」と分かりますが、変動している最中ではノイズなのか本物なのか判別は難しいです。。

下にいくにつれて感度が高くなりますが、BG:800前後 という SBM20 の40〜50倍もの感度を持つ J209 の測定値は本当に見事なものです。

900V かつ 巨大 かつ 要遮光 と取り扱いは面倒ですが、定置モニタリングで使う分には大きな問題にならないと思いますので、みなさん是非ともコッククロフト10段にチャレンジしてみて下さい!

複数管の回路図はこちら、J209など900V管の回路図はこちら です。

ファームウェアは 全て共通 です。

(予告)

温度や湿度や電圧などアナログ測定を線量と一緒に測定する新ファームウェアを作りまして、ただいまテスト中です。

pachube.com → cosm.com への変更に伴う正式対応も予定してます。

(追記)

この試験で使った J209 とは別に2管を新たに買ってみましたら、そちらのほうは2本とも同じ場所で 500cpm〜600cpm の範囲内でした。

古い管でもありますし、たまたま感度のいい管を引き当てたみたいです。

管によって敏感度が違うぽく個体差が大きいので、絶対値は当てにならないようです。