この4ヶ月で最も濃い雨が降りました

7月23日の正午頃からフクイチの様子がちょっと変 な気がしています。

それ以前からもずっとヤバい状態でしたけど、ヤバさが1ステップ上がった感じというか・・・直感ですけど。

それと関係があるのかどうか不明ですが、私のところで屋外測定してる超高感度ガイガーカウンターも、3月初旬に設置して以来で最大級の放射線量を記録しています。

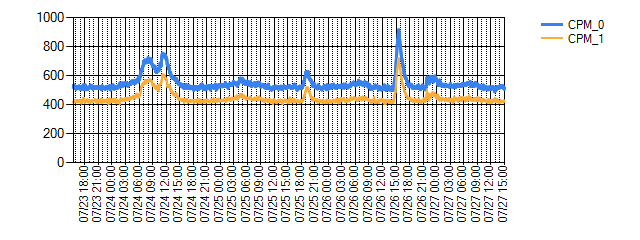

β+γ測定の管(CPM_0)とγのみ測定の管(CPM_1)とで、ほぼ同じ動きですので、線量変化はγ線が主因です。

基準線源を用いた校正をしていませんので μSV/h で書き表すのは問題あるのですが、26日午後の降雨に伴うピコーんは普段の 1.5 倍もの数値なので、0.16〜0.18μSV/h くらいのような気がします。

とにもかくにも 900cpm オーバーなどという数値は過去最高です。

普段の降雨時は 600cpm ちょっとなので、7/26はもちろん、7/24の変化も普通じゃありません。

あいにく核種解析が可能な機材は持っておらず、「数時間で急速に減衰してるから半減期が数時間のラドンじゃね?」と楽観的に解釈してましたが、311前後で測定されていた方の測定グラフを見つけた瞬間、そんな安心は吹き飛んでしまいました。

ナチュラル研究所 事故時の放射線量測定

http://park30.wakwak.com/~weather/geiger_sonotoki.html

上のページの2つ目のグラフ「2011年3月15日 20:19」を見ると、8時30分頃から上昇が始まり12時か13時頃にピーク値をつけてます。

その後、3時間ほどで元の値まで急激に減衰しています。

この方が使われている SBM-20 で 80cpm ったら、0.6〜0.8μSV/h という強烈な線量ですが、その絶対的な線量値は別にして単純にグラフの形だけ見てみると、「数時間で急速に減衰してるから半減期が数時間のラドンじゃね?」と判断している私のグラフと大きな違いはありません。

数時間で減衰していることを材料に安心していたのですが、「本物」のときも同じような曲線を描くことを知って呆然・・・

グラフの形だけ見て安心する先入観を払拭しないといけないと痛感しました。

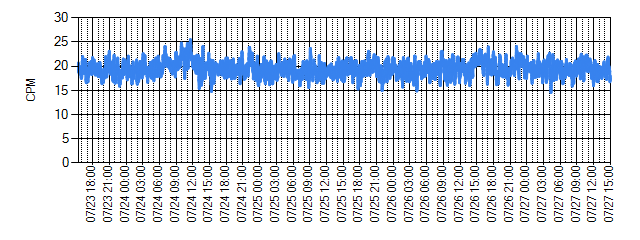

ちなみに屋内設置の、純正・若松ネットガイガーのほうは・・・

うーん・・・24日の変化は後になってみれば捉えてるようにも見えますが、26日はあまり目立たないですねぇ

若狭湾の原発がフクイチ級に爆発でもしないかぎり、こいつには反応が来ない気がしてきました。。

屋外だともう少しハッキリでるのかなぁ〜

管は余ってるし、屋外用も作ってみるか・・・

最初のグラフの高感度ガイガー管 J209 と同じ管を車載もしており、先週くらいから試験的に設置場所を変更してみてます。

「どこが最適なのだろうか?」という感じで試行錯誤中の段階なのですが、試しにフロントのスタビライザー付近(ドライブシャフトの近く)に張り付けて、地上高15cmを「屋外」で測定させてみたとき、ちょっと予想外の結果が出ました。

スタビライザーはナックルと繋がってて、いわゆるサスペンションよりタイヤ側に位置しており緩衝される前で振動が伝わりやすいこともあって、走行中の測定値はアテに出来ないと思って、とりあえず停車中に限って比較しているのですが、なんか恐ろしい結果が・・・(ガイガー管は塩ビのパイプ内、単管によるβ遮蔽なし)

薄いアスファルトとは、概ね〜450cpm を、濃いアスファルトとは概ね 550cpm〜 を指してます。

ちなみに我が家の車庫(簡易屋根付き、コンクリート舗装)は、「薄いアスファルト」と同レベルですが、車庫の前の公道(市道)アスファルトは「濃いアスファルト」の次元という・・・・

2週間の「試し測り」の間に感じた推測ですが

いかんせん核種が分からないのが痛い・・・

追記(2013/10/29)

「濃い」アスファルトと「薄い」アスファルトの謎について 西日本でも地表の放射能汚染が始まってる可能性がある にまとめました。