J408γ×4

GW前半は土曜に仕事、日曜に農事(田んぼ作業)が入ってて身動きとれず・・・

よって、この前から放置してましたJ408×4の件を書きます。

ジャンク品とは到底おもえない丁寧に梱包された段ボールの中に、J408γという1966年製の骨董管が2本ずつ。

参考までに 2011年製の新しい J408βγと比較してみます。

2011年製のものは表面が樹脂?コートされており、新しい方が数ミリ短く、かつ少しだけ細いです。

どちらも推奨アノード電圧400Vですが感度のほうは、古い方が公称BG:90cpmに対し、新しい方が110cpmと、新しいほうが2割ほど高感度になってます。

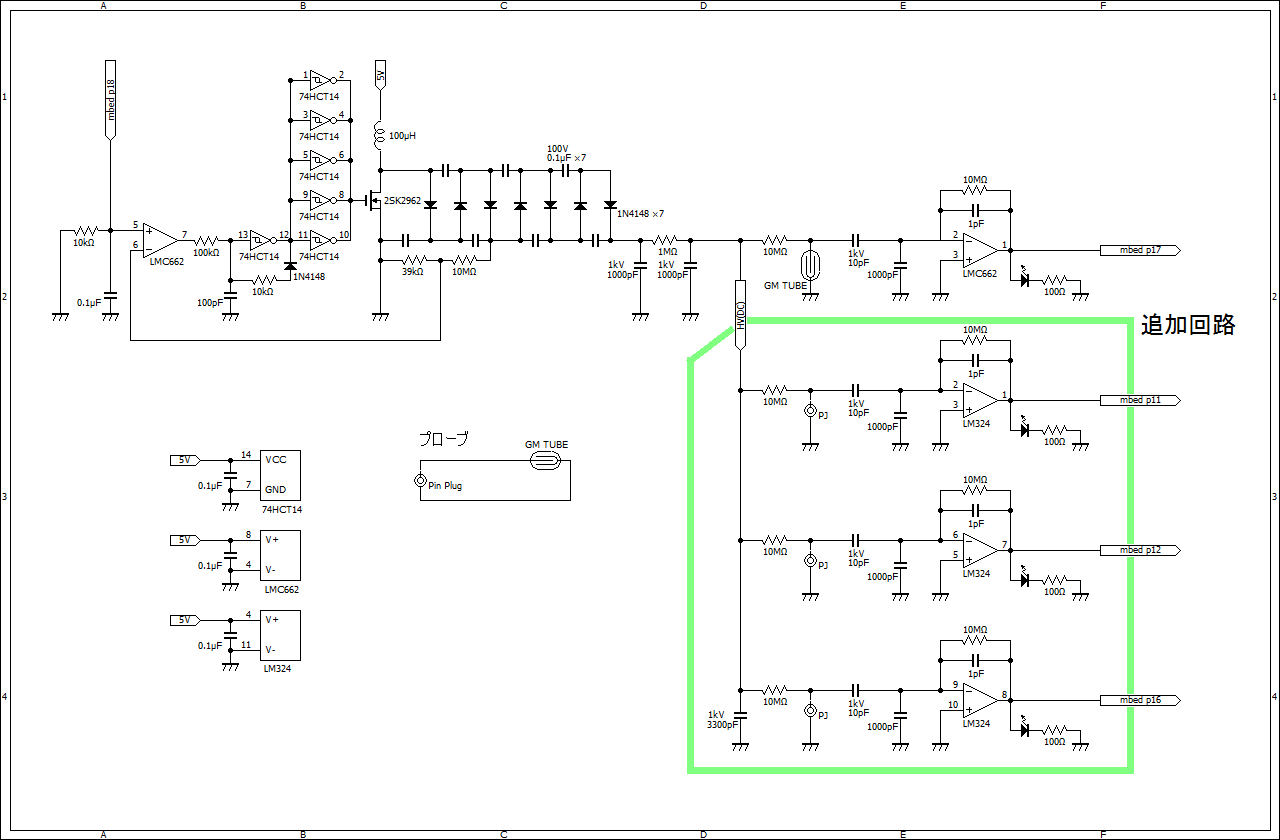

J306βγのとき と同じガワを使い回してますので回路は一緒ですが、念のため再掲しときますね。

標準 Mark2 の人で複数管に改造される方は、R8 のホールの片方(J2に向かってない方)から高電圧を分捕って出来るかと思います。(上の回路図で「追加回路」と書いたところに分岐する地点)

| env.ini | GMInterrupt0=17 GMInterrupt1=11 GMInterrupt2=12 GMInterrupt3=16 gmtype=j408x4.ini |

| j408x4.ini | voltage=400 |

※GMInterrupt0 は省略可(デフォルト17)

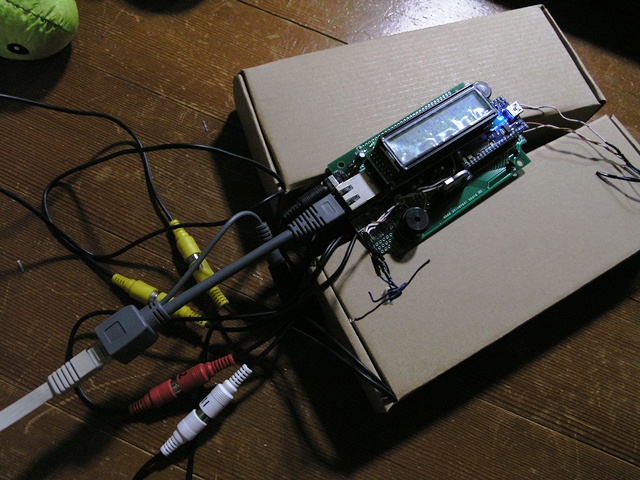

GM管はプローブ代わりの段ボール(元箱とも言う)に納め、100均のビデオケーブルをシールド線に使ってます。

完全な耐圧オーバーですが、10MΩ以上のハイインピーダンスなので漏電したところで「ただちに感電死することはない」と。

さりげなく写ってるLANコネクタに刺さってる線 は 495円のPoEケーブル で、DC変換ケーブル を介し給電させてます。

標準Mark2(SBM-20)

| 1分平均CPM | 10分平均CPM |

|

|

J408γ×1

| 1分平均CPM | 10分平均CPM |

|

|

J408γ×4(今回)

| 1分平均CPM | 10分平均CPM |

|

|

当地 0.09〜0.12μSV/h 前後の環境だとカウント数が少なすぎて SBM-20 の1分平均値は物凄くブレまくった値になりますが、J408γ×4 ともなると平均化の時間が1分間でもブレ幅の少ない安定した計測が出来そうです。

複数GM管を並列接続して みための感度 を上げる手法に関しては有効性について賛否両論あるかとは思いますが、×1 と ×4 の測定結果を比べてみるかぎり、一定の効果はあるように思います。

と、ここまで J408×4 をヨイショしてきましたが・・やはり・・・

巨管 J209×1

| 1分平均CPM | 10分平均CPM |

|

|

やっぱこいつは凄い管ですよ。。。

校正できてなくて μSV/h じゃなく CPM でしか表せないというジレンマはありますけど。。

J408×4 は、標準Mark2から改造して作れますけど、J209 などの 900V 動作管はコッククロフトの回路から作り直さないといけません。(参考回路)

ちょっと敷居が高くはなりますが、当地の環境ですら平均化時間15〜20秒で実用になる測定値を記録しますので「車で移動しながら細かい変化を測定してみる」という用途には最適かなと思います。

時速60キロで走行する車は10秒で166mも移動してしまうので、10分平均だと10km区間の平均値しか求まりません。

20秒平均で「概ね信頼できる値」が出れば、330m区間の平均値を測定できますからね。

(補足)

20120225版 より、周辺線量に応じて平均化処理時間を動的に変更させる仕組み、(自称)リコメンドモードなるものを実装しております。

高い線量下では比較的短時間で「概ね信頼できる値」を測定できることを利用して、デフォルトでは「直近100カウントの計数に要した秒数」を移動平均化秒数とし、16cpm(0.09μSV/h)環境下では6分15秒、60cpm(0.45μSV/h)では1分、120cpm(0.93μSV/h)では30秒、と平均化処理時間を自動的に可変させます。

移動しながらの線量ロギングで用いられる機会が多いと思われる NMEA形式ファイル(位置情報+線量情報DMDRT)には、リコメンドモードで計算した測定値が記録されるようになっております。

※リコメンドモードは測定誤差を最小限にする目的のものではなく、一定の測定誤差を許容したまま線量変化への追従性を優先する考え方のものです。