手動式 MPPT 充放電コントローラの自動化 架設編

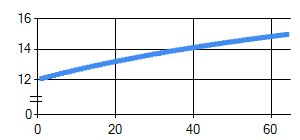

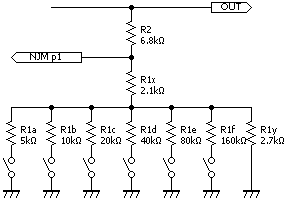

抵抗5本の並列組合せで、出力電圧を32段階に可変させる仕組みを作りました が、約0.1V のステップでは粗すぎるとわかり、1本追加して64段階に可変させるようにしてみました。

使用する抵抗も少し見直してます。

| R1x | R1y | R1a | R1b | R1c | R1d | R1e | R1f |

| 2.1k | 2.7k | 5k | 10k | 20k | 40k | 80k | 160k |

並列抵抗のほう、「なんとなく倍くらい」で並べてましたが、「きっちり2倍」でないと、合成後の抵抗値が飛ぶようで・・・

直列固定抵抗は 2.1kΩ→2.2kΩ と僅かに大きくしました。

これで電圧が 0.2V ほど低い方にシフトします。

(計算上の電圧幅が 12.1〜15.0V → 11.9〜14.7V)

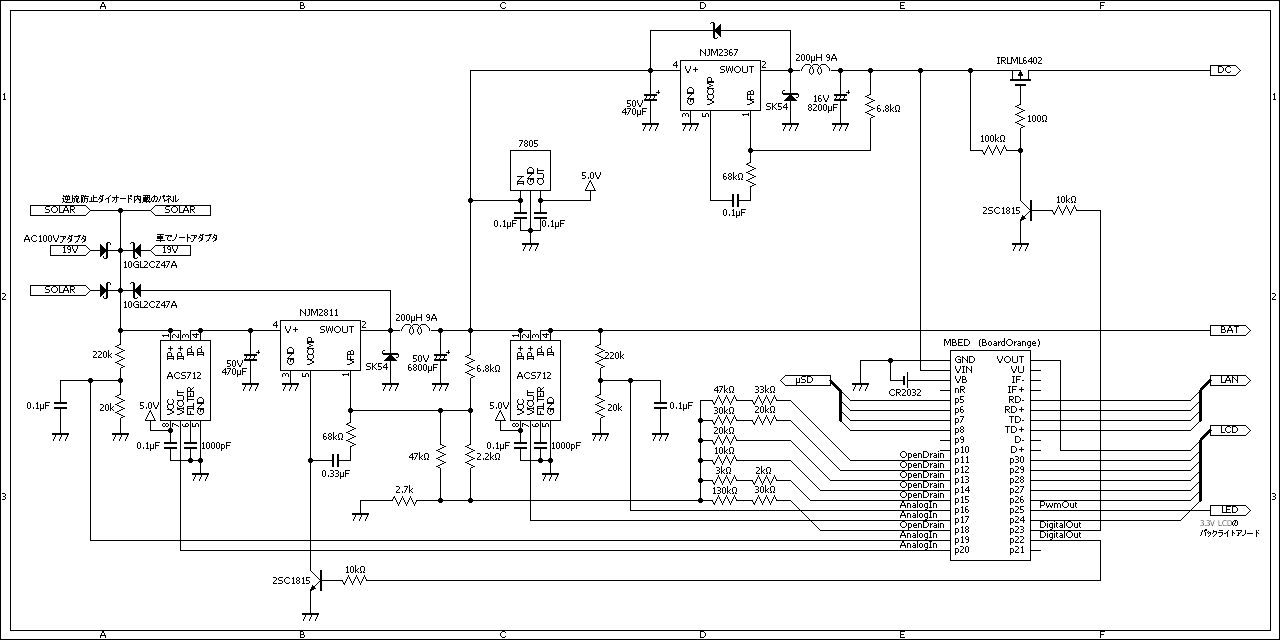

未使用ピンの p18 が近くにあるので、これに並列抵抗の追加分を接続させましたが、p16(バッテリ電圧)/p17(充電電流) を p17/p18 にずらしてやって、並列抵抗の制御ピンを p11〜p16 と並べてもいいですね。

その他の変更箇所として、mbed の電源を三端子ではなく出力側の DC/DC から引き出すようにしました。

LAN/USB無効化、クロックダウン、等々の(ほぼ)最大の節電状態で稼働させて LCD 込みで 5V/40mA くらいの消費電流ですので、三端子でも悪くはないと思いますけど、せっかく 5V な DC/DC があるんだから使わない手はないな、と。

電流計 ACS712 は「電源の安定精度」が最優先なので、三端子を独占して使ってもらうことにします。

過放電(バッテリー電圧低下)で出力遮断させますが、DC/DC の COMP ピンを GND に引っ張る方法だと、DC/DC から電気を貰っていた場合には mbed も一緒に電源断、COMP ピンが浮く → DC/DC 作動開始 → mbed が起動 → 過放電を検知して COMP ピンを GND に引っ張る というカチカチループが始まるので、出力段に Pch な MOSFET を入れてゲートを制御するようにしました。

mbed を MOSFET のドレイン側に置けば(自身への電源供給も一緒に遮断すれば)、mbed 自身の消費電流による過放電促進も防止できますが、起動に物理スイッチが必要になってくるし、翌朝には日照で再充電が開始されるはずなので、5V・40mA(12V20mA)程度の消費電流なら深放電を心配するほどもないかな、と。

mbed の節電で USB を無効化させると mbed 内のローカルフラッシュディスクへの読み書きも不可能になるので、ログ取り用に microSD を活用することにします。

LCD はバックライトの輝度を制御して節電させるため、空いてる p25 をバックライトのアノードに接続し輝度制御します。

さて次に肝心のパネル。

目的が車載バッテリーの充電ですから、当然にしてパネルも車載しないといけません。

やはり、ここしかないですな。。。

スキー板を屋根に載せるときはマグネット式のやつ使っててルーフレールは「お飾り」でしたが、いよいよルーフレールが活躍するときがやって参りましたよ!

ルーフバーとフットも中古品を漁りゲット。(数千円!)

バーの太さに合う  ̄|_| ̄ って形の金具をホームセンターで探し求めパネルを固定します。

ルーフレールへの最大積載量が良く分からないのですが、5kg な 50Wパネル くらいは多分平気でしょう。

風洞実験までは出来てないですが、空気抵抗の最も少ない地点(風切り音が最小になる地点)に固定しましたところ、燃費悪化は殆ど誤差の範囲内(0.5km/Lも悪化してない)になりました。

パネルからはフロントガラスの脇の雨通しの溝にVVF線を埋め込み透明テープで接着しボンネットまで這わせ、ボンネットの中にあった室内へ通じるグロメットに穴をあけ車内へ。

古い車だと躊躇なくできます〜(笑)

シガーライターからは既製品(車でノートパソコン系)の DCDC で 19V に昇圧させ、パネルと同じ入力端子に逆流防止ダイオード経由で突っ込んでおくことで、走行中は車の発電機からフルパワーで充電、駐車中は太陽光で充電、という案配です。

追記(2012/07/23)

しばらく放置気味ですが、64ステップでも足りませんでした!

最低でも256ステップくらい必要な模様です。

(それでも曇天では足りないくらい)

また続報かきます。

追記(2014/08/05)

まったく新しい発想にて 1000円で作る 100W 級 MPPT 充電器 を作りました。