超高感度ガイガー5/6号機の投入

この前、セリア PoE 受電アダプタと共に半壊させてしまった mbed ですが、原因はともかく、壊れた箇所は p17(パルス入力)と p18(アナログ出力)のみと判明。

パルス入力(放射線に伴うピコーン検知)は、env.ini 内で GMInterrupt0=21 とかにして他のピンに仕事させればいいだけの話なのですが、アノード電圧を指定するときに利用するアナログ出力ピンが使えないのはかなりの傷手。

とは言え、1個5200円ほどもする非常に高価な部品でもあり、たったの2ピンが壊れたくらいのことだけで捨てるわけにも参りません。

いちお秋月に SPI で制御できる D/A コンバータ とかあるので、これを接続して希望するアノード電圧の 1/501 を出力させるよう機能拡張しても良いのですが、もはや私の場合は検波ユニットに対して使用する管が J209 固定になりつつあるので、アノード電圧を mbed 側からの制御で可変させる必要もありません。

検波ユニット側で固定させちゃえ!ってことで、新しく回路図を引きました。

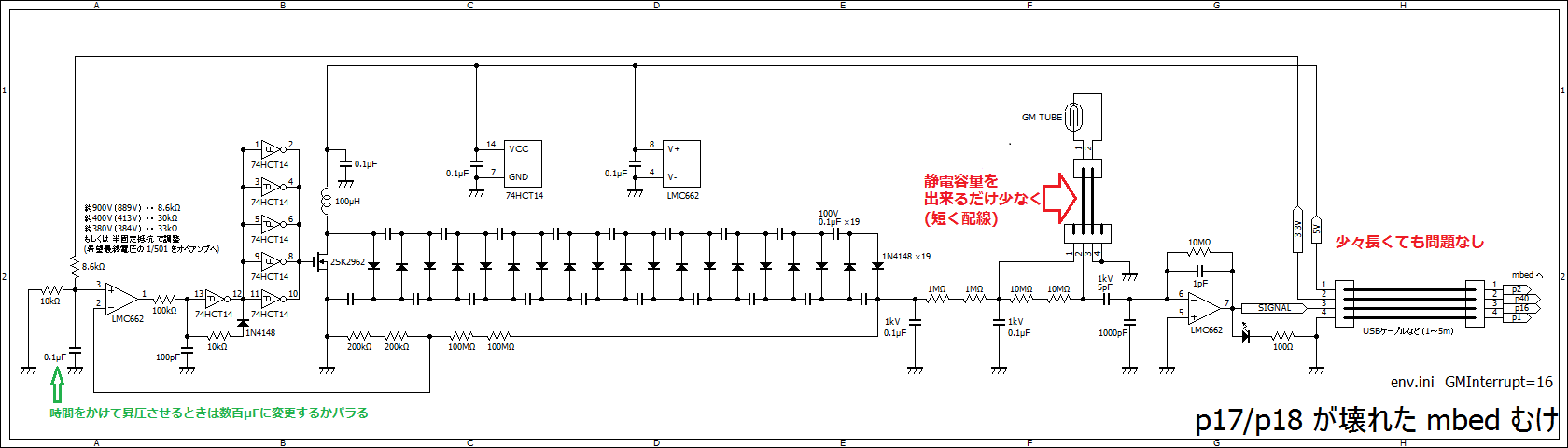

いつものとおり画像はクリックして頂くと等倍で見えますが、以前 との違いは、

- mbed の p18 から希望電圧の 1/501 を得ていた部分をカット(右側USBケーブル付近を凝視せよ)

- 希望電圧の 1/501 を 3.3V からの分圧で作りオペアンプに入力(左側オペアンプ付近を 〃 )

ということです。

左側のオペアンプの近くに細かい文字を書きましたが、抵抗値(抵抗比)をあんな感じにしてもらえると、希望する最終電圧で固定されるようになります。

5V から分圧させる方法もありますが、ボードオレンジだと 5V ラインの途中にショットキーが挿入したりしてて、基準電源として用いるには精度が非常に怪しい(というか確実に5Vを切ってる)ので、mbed の中の三端子レギュレータで作り出されている 3.3V を基準電源に用いました。

電気食いの GPS などを 3.3V で供給してる人は、負荷の変化に伴う電圧変動が心配なので、2.5V 付近のシャントレギュレータを別に用意して基準電源にしたほうがベターです。(基準電圧が 3.3V 時とは抵抗分圧比も違うので要見直し)

「p17/18が壊れたmbedむけ」と回路図内に表記したものの、D/A コンバーターが内蔵されていない PIC や AVR も、今回の回路を使えば大丈夫になります。

若松ガイガー(Mark2互換機)ではデフォルト 40V/秒 のステップで、時間をかけて昇圧していきますが、上記で書いたように抵抗で固定電圧を指定するときでも同様に時間をかけて昇圧させたほうが安定しますので、お好みに応じて回路図中に緑字で追記したようにコンデンサを追加して下さい。

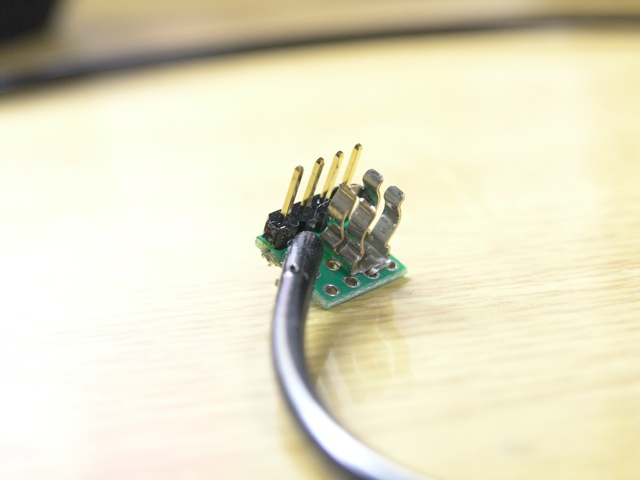

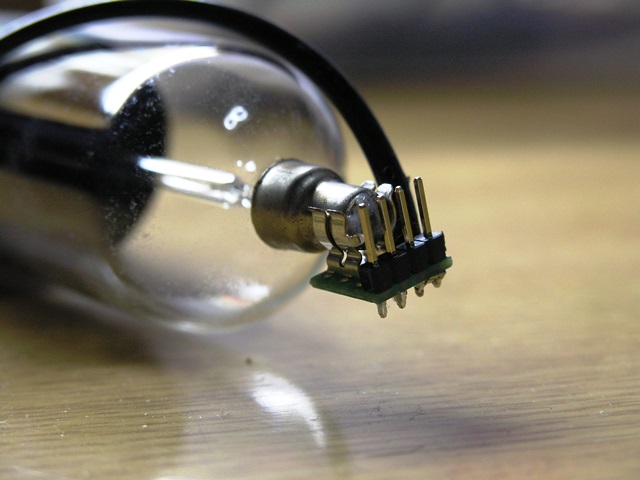

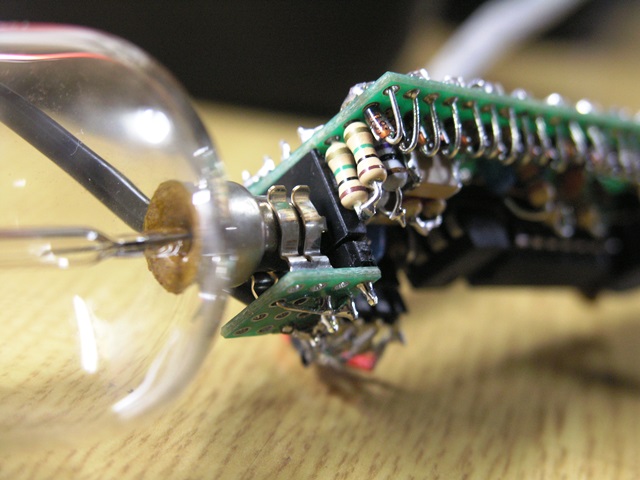

ヒューズ取付金具も手持ちを使い切っていたのでマルツへ物色にいきましたら、ユニバーサル基板に刺せそうなタイプ があったので、これまでとはちょっと違う方法でガイガー管に接続させてみることにします。

ガイガー管のアノード側にケーブルレスで直結です! (写真に写ってる黒線は GND でカソードへ向かってます)

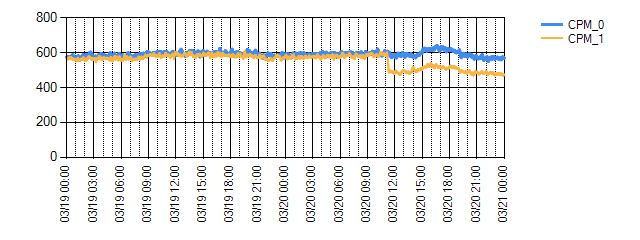

3/4号管と同様に、裸のまま放置して管の特性誤差を把握し、片方だけ単管パイプの中に収納します。

この前の2管は特性誤差が 0.12% と非常に優秀でしたけど、今回の2管は 2% くらいの誤差。

選別を繰り返せば、もっと特性の揃った管の組み合わせを引き当てることが出来るかもしれませんが、おおざっぱな傾向を掴むのが目的なので、特性誤差2%を頭の片隅に置きつつ無視します。

単管パイプによるβ線遮蔽によって概ね 100cpm ほど下がる点は前回の2管と同じ傾向です。

3/20 の 16〜18時付近に盛り上がりがありますね。

ちょうどその前後にまとまった量の雨が降ったのですが、数時間で線量が減衰していることから、半減期が数時間の天然ラドンだろうと予想されます。

これは屋内での測定ですが、同じ時間帯に屋外設置のほうはどういう変化だったかと言えば・・・?

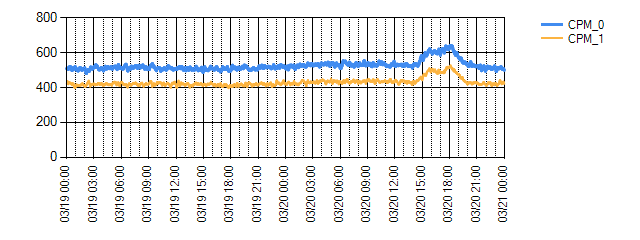

屋内は土壁から出ている放射線で BG が高めで、屋外のほうが BG が低いという残念な住環境ではありますものの、3/20 の盛り上がり方は屋内の比じゃありませんね。

青線(γ+β)も燈線(γのみ)も、ほぼ同じ動き方なので、β線を出す放射性物質は降ってきていない、と判断してます。

ちなみに屋外設置のモニタリング測定値は、このブログのどっかをクリックした先に常時リアルタイムに表示させています。

時々リアルタイム値を見てみたい、って人は、どこにリンクがあるか?探してみて下さいね。ヒントは右側です。

新しく用意したガイガー5/6号 は次回に帰省したとき実家に据え付けてこようと思っています。

その前に、2010年製の塩ビ管を手に入れたので、この前の塩ビ管β線の疑惑 を解明させますけど。。。