J209 を試す

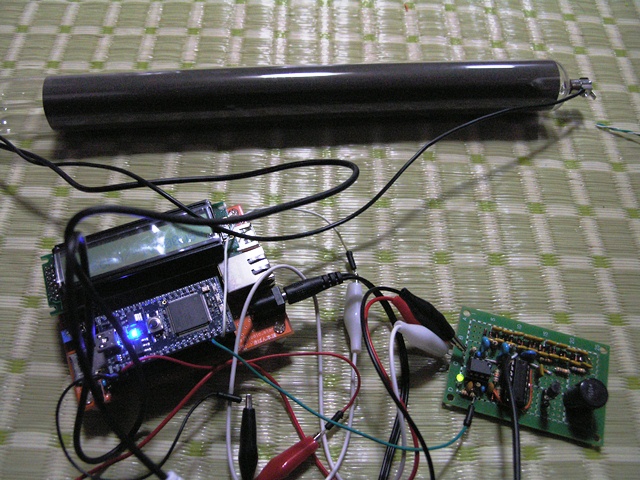

J209 という巨管が手に入ったので、さっそく Mark2互換機 にして利用してみます。

初期化電圧:720-800V

推奨動作電圧:900V

プラトー傾斜:0.075%/V

アノード抵抗:8-20MΩ

全長:360 mm

直径:33 mm

バックグランド検出数:380cpm

推奨アノード電圧が 900V という代物ですので、4段でやろうとすると初段で250Vまで上げないといけません。

可能性の問題もありますし、今の耐圧の部品では完全オーバーです。

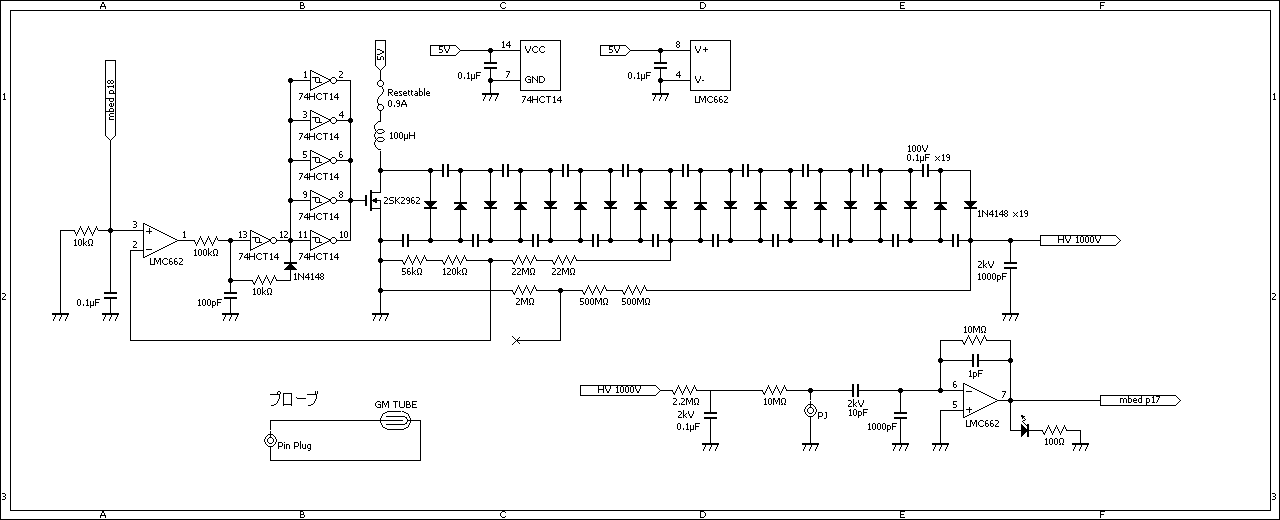

コッククロフトの段数を、Mark2 の4段から10段に増やしただけの芸のない回路で申し訳ありません。

900V÷10段=90V で、1段につき90Vを受け持ちます。

0.1μF@100V は マルツの100個1600円なセラコン です。

VDS耐圧100V 超の Nch な MOSFET は手持ち数種類(100円前後までで手に入るもの)を色々と試してみましたが、「これだと動かない」ってものは見つかりませんでした。

とりあえず、最も多く腐らせてて安価な 2SK2962 使ってます。

コイルの先にあるリセッタブルヒューズは回路がラッチしたとき MOSFET を焼かないため必須です。

(電源電圧が低いとき 低温起動時にラッチする可能性があります)

シュミットトリガーインバーターな 74HCT14 は、74AC14 や 74HC14 に置き換えると上手く動きません。

出力側を オシロスコープ で見くらべると、波形には歴然とした差がありました。

74HCT14 は 4Vpp くらいの波形を出しているのに、他では 2Vpp くらいの波形になってて MOSFET のゲートを駆動させるに至らないようです。TH-h/TH-l の違いから?

オペアンプは NJU7032 とかでも問題ないです。出力側がレールトゥレールであれば概ね良さそうな手応え。

LMC662 は一応は定格 5V〜 なので、Mark2 の回路のようにショットキーで電圧降下させた電気で動作させる環境で使う場合には、3V〜 で稼働する NJU7032 の方が安心かもしれません。

ちなみに、GM管のアノード検出でコンパレータとして使ってるオペアンプはレールトゥレールである必要ない(mbedが0.7V以上でHと認識してくれる)ので、LM358 とかでも大丈夫です。

(シングル管であれば2回路オペアンプの余った片方を使えばよいので、わざわざLM358を使う必要ないですが)

しっかしオペアンプに帰還させて定電圧化する、って凄いラクチンですね。

Mark2 ファームウェアの場合、分圧させて 2/1000 の電圧(中間から取るときは 4/1000)をオペアンプに帰還させるだけで、GM管特性ファイルの中の「voltage:900」の指定どおりの電圧を維持するようオペアンプが勝手に頑張ってくれます。

最初は何も考えずに8段で作ってしまいましたが、それでも900Vが出来てしまいました。

耐圧オーバーになってることに気がついて10段に増やしました。(テスターで測っても初段で115Vくらい出てた)

SBM-20 向けの 380V を10段で作っても問題ないので、最初から10段で制作しておけば、〜1000V の概ね全ての管をカバーできますね。

Mark2 以外で使うときには、p18 の mbed の代わりに希望最終電圧の1/501を与えて下さい。

最終的に 900V が欲しいときは 900×(1/501)≒1.8V にします。

0.76V を与えると SBM20 向け 380V が出来上がります。

最終電圧をコッククロフトの段数で割って、1段あたりの耐圧が超えないことを計算してオペアンプに与える電圧を決めて下さい。

GM管の付近についてるアノード抵抗 10MΩ は、もう少し大きい 22MΩ くらいでもいいかもしれません。

カップリングは高耐圧品の手持ち最小が 10pF しかなかったので、それ使ってますが、もっと小さい容量で構いません。

オペアンプの周辺のコンデンサを変えると波形の形も変わってしまいますが、それ以外のところは適当に換えても平気です。

0.1μF・2kV 付近ローパスフィルター兼ねたやつは、1000pF くらいでも十分に機能します。(耐圧だけは超えないように)

500MΩくらいのハイメグ抵抗を惜しげなく使える人は最終段から 500MΩ+1MΩ (もしくは 200MΩ+400kΩ) でオペアンプに帰還させると最も精度が上がりますが、アノード電圧が所定の範囲内であれば良いだけで精度はさほど必要ないので、私は中間から手持ちのカーボン抵抗で引き出しました。

(追記)抵抗の耐圧がオーバーしてたことに気がつきましたため、分圧抵抗の高圧側を直列に変更し低圧側も正しい比率になるように抵抗値を見直しまして、回路図も差し替えました。

500MΩのハイメグ抵抗を惜しげなく使える人むけ分圧例も一緒に載せてますが、これは必要ではありません。

自分は中間から誤差5%なカーボン抵抗を介して引き出したので、900V 指定で実測 910〜920V くらいになってますが、まぁこの程度なら誤差の範囲内。

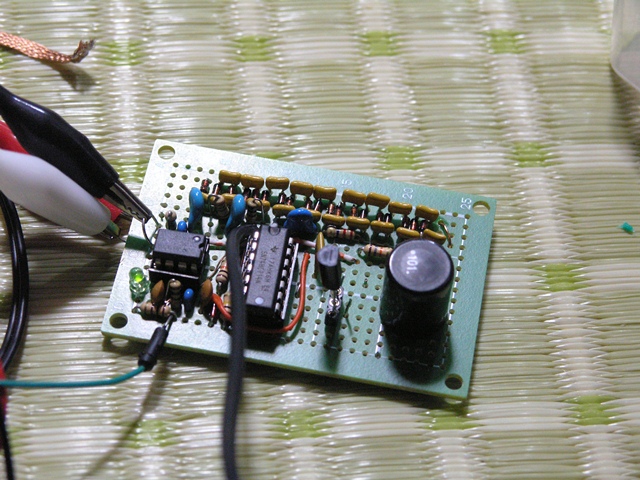

秋月の60円(@10枚)基板 で丁度いい感じに納まりました。

プローブ線は相変らず100均一のビデオケーブル使ってます。(今回は音声用の白で)

追記(2013/01/04)

ビデオケーブルをプローブ線に使ってる記述がありますが、ビデオケーブルの静電容量は無視できないことが分かり、あの状態で長期間運用し続けるとGM管の寿命が縮む可能性があります。

非シールド線のほうが静電容量が小さいので、そういう線を使うとともに、極力短く配線したほうがベターです。

一応、J209 のスペックとしては BG:380cpm だそうですが、目下 800〜900cpm いってます。

姉妹管?の J106 も BG:120cpm と言いつつ 400cpm くらい弾くらしいので、800〜900cpm で異常だとも断定できません。

ググっても J209 使ってる人が見当たらなくて、この BG が正しいのかノイズなのか不明。。。

誰か J209 持ってませんか?

自分の BG が正しいかどうか分からないなんて、完全に手段が目的と化した典型ですな。

追記(2012/02/01)

参考までに ログール に飛ばしてグラフ化した測定値を貼っときます。

SBM-20 は近くに置いた純正Mark2です。

| SBM-20の10分平均cpm | J209の10分平均cpm |

|

|

| SBM-20の60分平均cpm | J209の60分平均cpm |

|

|

追記(2012/02/05)

未明にLANが不通になり(mbedは止まってない)リセットしたら7000cpm超え・・

(グラフは不通区間を無視して頂点を結ぶため直線になってます)

7000cpmとか余りに健康に悪いので、原因が分かるまでLAN線を抜いときます。

追記(2012/02/06)

オペアンプの出力〜mbed のジャンパー線が接触不良してて数千cpmなどというあり得ないカウントしてたぽいです。

まだ半田づけしてないので、誤カウントの可能性ありますが、とりあえず原因究明、と

あと左側 SBM-20 が 2/5 の朝からデータをPostしてないぽいですね。。

液晶を見ると正しく時を刻んでいるので、フリーズはしていません。

無線LANのイーサネットコンバータを経由して繋がってるのですが、有線でルーターに繋がってる別のMark2はノンストップで動作してますんで、何かネットワーク絡みの問題ですネ・・

(J209もイーサネットコンバータを経由してますが調整のため電源OFF/ONしたので復活してる)

追記(2012/02/15)

こちらの J209 ですが、時々変な値が計測されてましたが、どうやら光(蛍光灯?)に感応性があるみたいです。

本日(2/15)の未明から遮光させて稼働させてます。

追記(2012/03/28)

手持ち範囲の高感度GM管を比較させてみました。

追記(2012/11/02)

素晴しいプローブを見つけました。

詳しくは 汎用ガイガー検波ユニットの製作 にて。

あと上記で BG 800〜900cpm って書いてましたが、同じ管を2本かってみたら、どちらも 500〜600cpm くらい(0.10〜0.12μSV/h環境)でした。

たまたまビン管を引いただけのことらしく・・・

1968年製ですので、個体差は仕方ないでしょう。