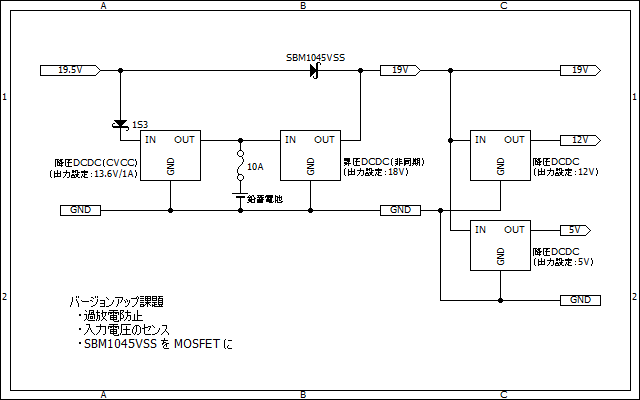

直流 19V 仕様の超シンプル UPS です。

ほとんど自分用の備忘録だけど、新・工作机PC の直流 UPS の付近、構成を残しておく。

マシンは J3160DC-ITX に起動用 SSD 1台に加えて、SATA な 8TB HDD ×3台を RAID-5 にして 16GB 相当。

J3160DC-ITX は 19V の単一電源で動作する。(picoPSU の場合でも同じようなもんだと思う)

大元の電源は SONY の銘板のついた 19.5V-6.3A で、いわゆる 120W クラスの ACアダプタ。

これ1台で、3台の HDD を含めて全ての電力を賄っている。

以前に作った 5V版 や 12V版 と比較すると思いきり手を抜いているのがバレてしまう(笑)

19V ともなれば、VF の 0.5V なんて十分に誤差だから、ゴチャゴチャやるよりシンプルにしたほうがいいと思うの。

部品表

| ACアダプタ 19.5V 6.3A | 540円(ハードオフ) | たぶん PS3 用 |

| ショットキーダイオード SBM1045VSS | 40円 | OR 給電用 |

| ショットキーダイオード 1S3 | 20円 | 停電時の逆流防止。SBM1045VSS に代替可 |

| 鉛蓄電池 12V20AH | 5500円 | 容量はお好きに |

| 降圧モジュール(CVCC) | 約150円 | 鉛蓄電池に見合った電流に制限すること |

| 昇圧モジュール | 約250円 | 逆流対策で非同期のほうが安心 |

| 降圧モジュール | 約300円×2 | HDD向け5V/12Vの生成 |

軽く回路の説明をすると、アダプタからの 19.5V は SBM1045VSS を介して、概ね 19V くらいで電源を供給している。

その回路と並行に、電流制限ありの降圧モジュールを用いて鉛蓄電池にフロート充電。

定常時も出力 18V 設定な昇圧モジュールを稼働させておくが、SBM1045VSS の出口のほうが電圧が高い状態が続くうちはデューティ比0%となり昇圧動作は止まった状態。

非同期のほうが安心と書いたのは、(たぶん起きないはずだけど)同期式だったとき何らかの事情でハイ側が導通状態をキープしてしまったら、もれなくバッテリーに 19V が印加され続けてヤバいことになるため。

非同期(ダイオード式)だったら、「FET のゲート処理が腐って逆流」は起きないからね。

んで、いざ停電勃発となると、18V を維持するように昇圧動作が発動。

このとき、前段の充電回路は 入力電圧<出力電圧 という状態に陥るが、Pch MOSFET でスイッチングしているモジュールを選択すれば寄生ダイオードを介して入力側に電位が逃げるので壊れることはない。

※寄生ダイオードに頼りたくないときは、出力から入力の向きにダイオード設置

その逆流分が ACアダプタ まで行ってしまうことのないよう、ここでもショットキーダイオード 1S3 で保護。

あと副産物的な効果ではあるが、昇圧モジュールが常に出力設定 18V で待ち構えているので、瞬発的な電力要求に ACアダプタ が悲鳴を上げて電圧降下を引き起こした時、18V を下回ることがないようにアシストしてくれる。

HDD 3台が同時にスピンアップしても平気なのは、この辺が作用しているかもしれない。

※本当にアシスト発動してるか測定はしていないが・・・

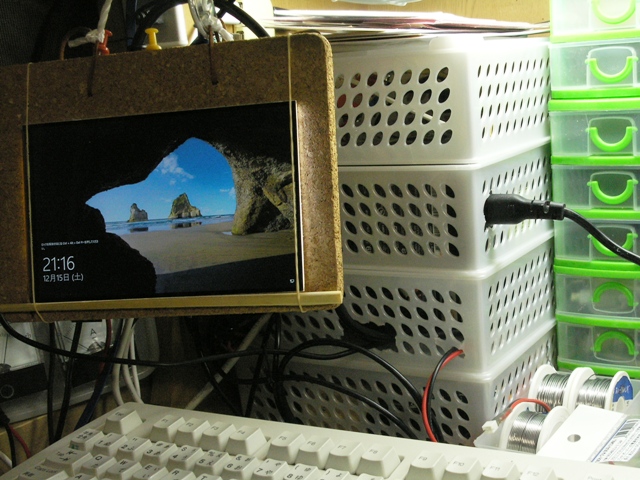

ケースはダイソーのスタッカブルキャビネットで、最下層がストレージ(SSD+HDD×3)、その上がマザーボード(J3160DC-ITX)、その上(上段の2段)が電源、という風。