廊下の床を張り替えてみた(重ね張りじゃない) その2

その1 の続きです。

材料はそろって、いよいよ「施工」と相成りますが、端の古い床材を残すかどうかによって少々作業は変わります。

旧材を残す場合、新材と繋げる必要が出てきますので、前編で書いたように「さね」の形を新旧とで合わせるとともに、並べる順序も自動的に決まることになります。

釘うちは「さね」の凸部に行う必要があるので、旧材の凸に新材の凹を填め込む順番になります。

旧材の凹に新材の凸・・・という風に填めていくと、手前に新材の凹が来てしまうので、釘が打てません。

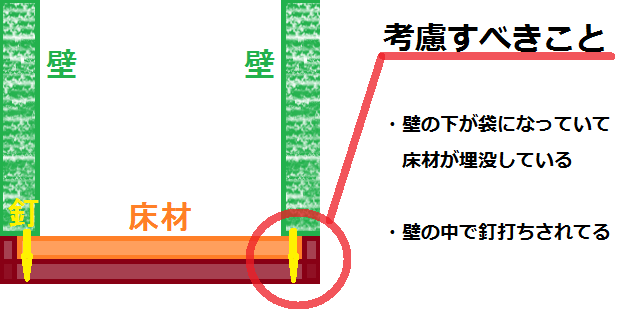

壁に埋もれた旧材も、ことごとく撤去した場合は、並べる順序 は自由になりますが、今度は「壁に埋まる部分」を考慮してながら填め合わせて行かなくてはならなくなります。

こんな風に壁が袋構造になっている(床材が壁の下に飲み込まれる)ので、「新しい床材を差し入れる」という作業が必要になります。

つまり、隅のほうは「さね」の順序どおりにはいかないということです。

順序どおりにできないので、「さね」の凸に釘打ちすることもできないので、表面から打たざるを得ません。

ちょっと言葉では説明しずらく、かつ書いてあることを読んでみれば「そんなこと当たり前だろ」ってところでしょうけれど、大多数の人は(私だけかもしれないが)根太むきだし状態を前にして初めて、この難解なパズルに遭遇したことに気がつき唖然とするわけです。

ぶっつけ本番、今さら降参は許されないパズルに自ずと引き込まれるわけなのですが、さて、うちの廊下を出題(笑)します。

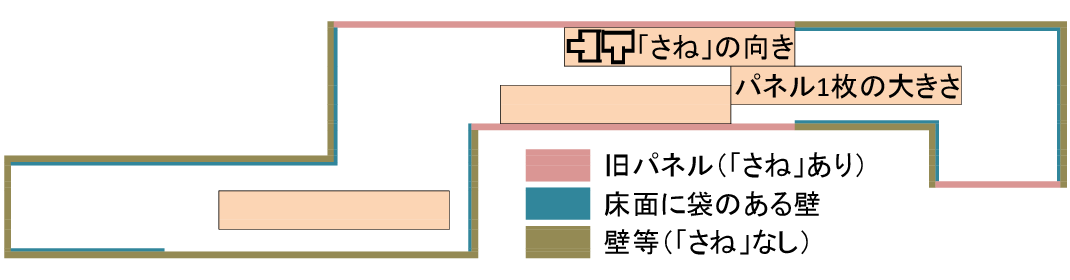

廊下が鉤(かぎ)状になった、やや嫌らしい形。

図に描きましたが、さねの向きはあんな感じなので、右奥から左手前の方向へ敷いていくことになりますが、袋状の壁(壁に床材が飲み込まれる箇所)がいくつかあって、そこを上手にクリアしないといけません。

こばさんの予算は限られているので、床材の無駄使いは厳に戒めないといけません。

さあ、どうしよう?