太陽光発電むけ電源切替機の改良

5年前の 太陽光発電を思い立つ 利用編 で インバーター/商用電力 の電源切替機を作り、その1年後の 太陽光発電で冷蔵庫を稼働させる で小改良を加えたものを使ってきましたが、最近になってインバーターが絶不調に・・・

バッテリー電圧が規定以上に達したらインバーターを起動し、商用電源からインバーターに切り替えて冷蔵庫などに給電する仕様でして、ここ4年ほどは調子よく動作していたものの、GW あたりからインバーターの起動失敗が頻発するアリサマ。

起動した瞬間に電圧が 100V まで上がりきらず、テスターで測ると 50V 前後をフラフラしてます。

面倒がって診てませんが、オシロスコープで測ると、もっと電圧が暴れている気がします。

そんな状態ですから、インバーターからの AC100V を使って動かしている自動切替機のリレーも、カチカチと接断を繰り返し、いずれインバーターの安全装置が働き、起動を諦めてエラーランプを常灯させて停止・・・と。

インバーターON → AC100V給電 → リレー切り替え → 電圧降下 → リレー切替え → 電圧復活 → リレー切替え ・・・

これが短時間に繰り返されているみたい。

先の過去記事のリンク先に回路図を載せてますが、恐らく専門の方がご覧になったら「よく4年間も動いてたな!」って偶然を感心してくれる次元だと思います。

私も今となって回路図を見直したら、「あっちゃー」って気持ちですもの(笑)

こりゃインバーター壊すわ、って。

(いったん不調になり始めると、障害悪化が加速する、という意味で)

不調となった 1500VA なインバーターはいずれ修理を試みるとして、予備で保管してあった 600VA に交換し、電源切替機のほうも全面的に改良を施すことに致します。

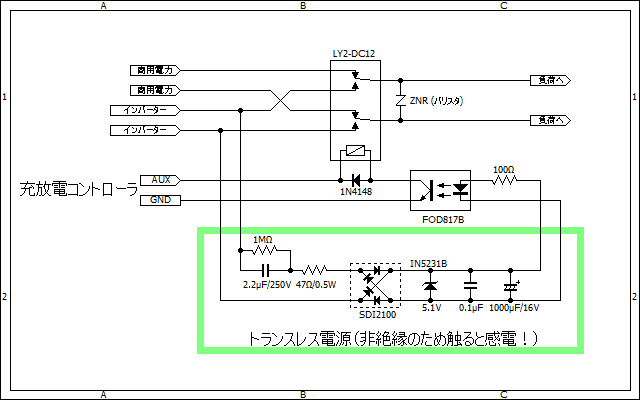

※下半分のトランスレス電源の部分は 電子マスカットさんの情報 を大いに参考にさせて頂きました。

従前ではインバーターの AC100V をダイレクトにリレー駆動に用いていましたが、インバーターが電圧降下を引き起こすとリレーも影響を受け接断が繰り返されることから、いったん直流に変換しコンデンサに相応の電力を蓄えて利用することで、少々の電圧変動があってもリレーに影響を及ぼさないよう変更しました。

ちなみに、回路図中 AUX という端子は充放電コントローラが出す信号(12V)でして、バッテリーの電圧によって ON/OFF が切り替わるようになってます。

具体的な電圧は充放電コントローラにて指定できます。

要は、バッテリーの残量が減ってきたら「インバーターOFF」を、バッテリー充電が回復したら「インバーターON」を指令する信号なのですが、このような機能をもつ放電コントローラを持っていない場合には、トランジスタかオペアンプを使って似たような回路を作る必要があります。

「そんな便利な信号があるんなら、それをダイレクトに使ってリレー制御したらいいじゃん、下半分の余計な回路も要らなくなるだろ・・・」って方、はい、お目が高い!っす。

確かにそうなのですが、私の使途では負荷に冷蔵庫があるので、長時間の停電が絶対に許されないのですよ〜。

(夜帰宅したら、ビール(厳密には最近は「金麦」だが)が冷えてなかった・・・という最悪の事態は絶対に避けねばならない)

AUX 信号は ON を示しているのにインバーターがエラーを起こして給電して来ない=結果として冷蔵庫が停電 という場合には商用電力側に戻るようなフェールオーバーが必要なので、ちょっと手の込んだ感じになってます。

(この目的で、以前の回路でもインバーターの出力を使ってリレー駆動させていた)

動作の仕組み

- インバーターが稼働して給電し始めると、トランスレス電源を介してコンデンサへ充電が進む

- フォトカプラを点灯させるに十分な電荷量(電圧)に達したら、フォトカプラが導通する

- インバーターが稼働しているときのみフォトカプラが導通になり、AUX信号をリレーに伝える

- AUX信号がONになったらリレーが切り替わる(フォトカプラが導通してる前提)

- インバーターが電圧降下しても、短時間であればコンデンサの電荷でフォトカプラは導通を維持

- バッテリーの放電が進行し、AUX信号がOFFになれば、直ちに商用電力へリレーが切り替わる

- インバーターが故障すると一時的に停電が発生するが、コンデンサの放電が進行するとフォトカプラは非導通になり、いずれ商用電力に切り替わる

欲を言えば、商用側が停電になったら AUX が OFF であっても強制的にインバーター(バッテリー)に切り替えるという、いわば無停電電源ぽい機能もあればパーフェクトな気がしますが、今回の系統ではパソコンでなく冷蔵庫が負荷なので、日常的に起きえる少々の(短時間の)停電くらいは無視するとしましょう。

ちゃんとビールが冷えてればいいんです。

ちなみにリレーの切り替わり速度はリレーの仕様に依存し、今回のオムロン LY2-DC12 ではパソコンの切り替えには不向きです。(一般的なUPSの切替時間が 10ms 以下であるのに対し、25ms 程度なのでパソコンによっては瞬停します)

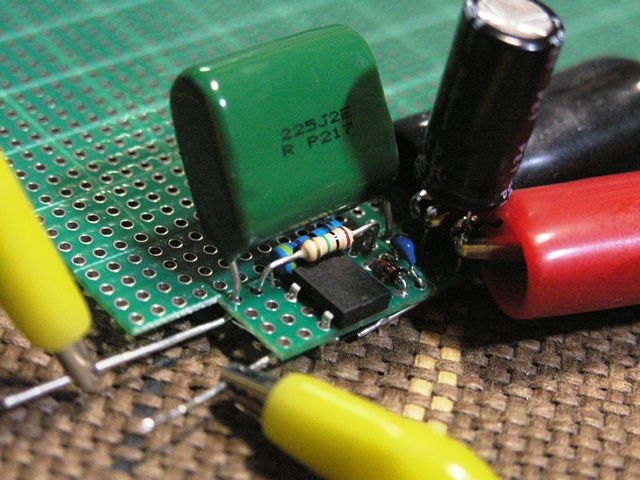

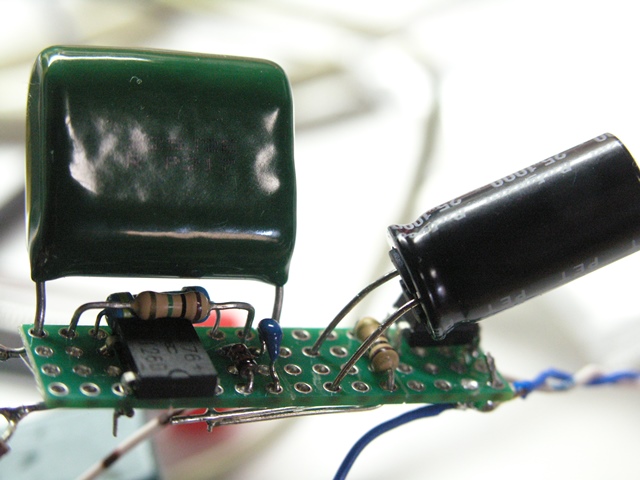

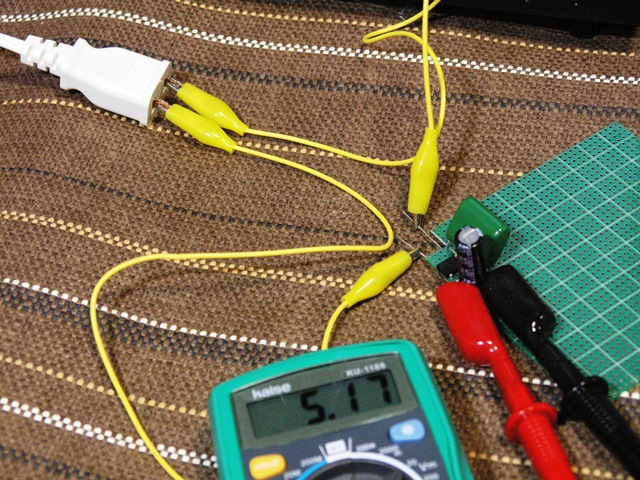

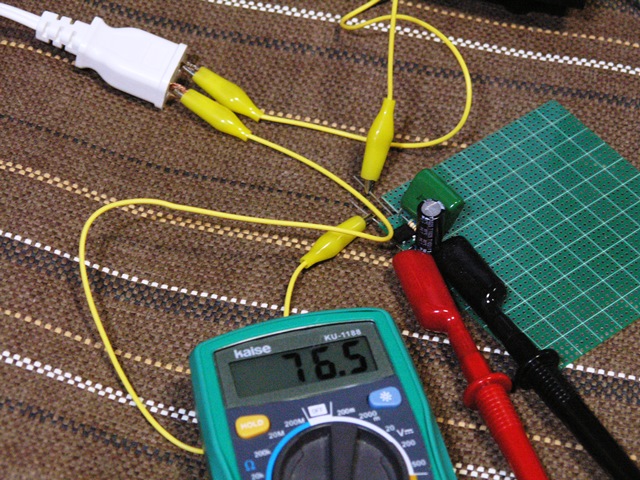

何とか秋月の 16ホール基板 3枚にトランスレス電源を実装できました。

絶縁のない回路へダイレクトに AC100V を食わせるので、なにか致命的なミスがあれば壮大な火花と共にブレーカーが落ちるという、それはそれは恐ろしいことが起きるので、間違いがないか、よくよくチェックします。

※トランスレス電源は必須ではなく、普通にトランスを使って問題ありませんし、そちらのほうが安全です。

ただ単に「使ってみたかった」だけの話です。

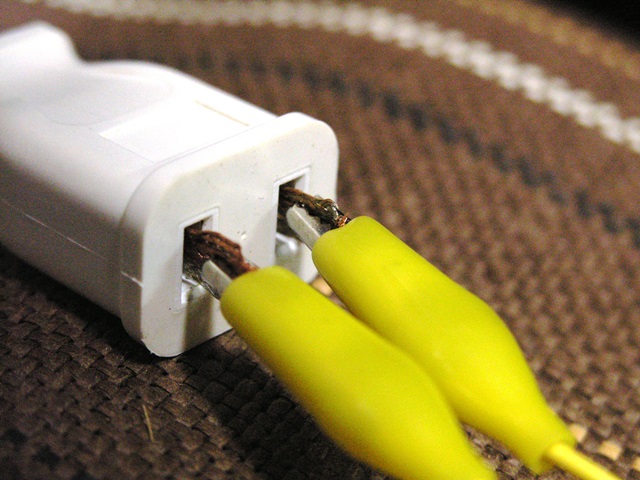

延長コードへの接続には、多くの方に見覚えのある良質の銅材(ただし使用後)を用いました。

この延長コードを壁のコンセントに挿す瞬間が緊張しますね。

もし部品が破裂する事態になってもケガしないよう、段ボールなどでガードしながら行きましょう。

ブスっ

大丈夫なようなので測定に移ります。

| 開放電圧 | 短絡電流(mA) |

|

|

5.1V のツェナーがちゃんと仕事してるぽく、いい感じですね。

フォトカプラへは電流制限抵抗 100Ω を介して、おおよそ 40mA 程度が供給される見込みです。

(絶縁されてればいいので、フォトカプラじゃなくて リードリレー とかでもいいです。単に使ってみたかっただけです。)

全く計算せずにカンで 1000μF を選択したため、もし理想どおりに動かなかったら違うコンデンサに交換しようと思って、交換しやすいように足を切り詰めずに実装しておりますが、普通は短く実装したほうがいいです。

テスターで検電するにも便利なポイントですし、トランスレス電源の横にフォトカプラを増設し、16ホール4枚に集積完了。

(証拠写真は割愛しますが)ちゃんと動作〜♪

結果的にコンデンサは 1000μF で問題なかったのですが、面倒くさいので当面は長い足のまま放置〜

あと回路図にも書きましたが、普通はトランスなどを使って電気的に絶縁させるべき部分を、トランスレスにしてみましたので、回路的に GND ぽく見える部分であっても触ると 1/2 の確率で感電します。

(回路図で GND と書くと触って安全だと錯覚してしまいそうなので、危険な所へは敢えて GND とは書いてません)

100V が来てる箇所も多いことですし、くれぐれも手が触れない場所に収納してくださいね。

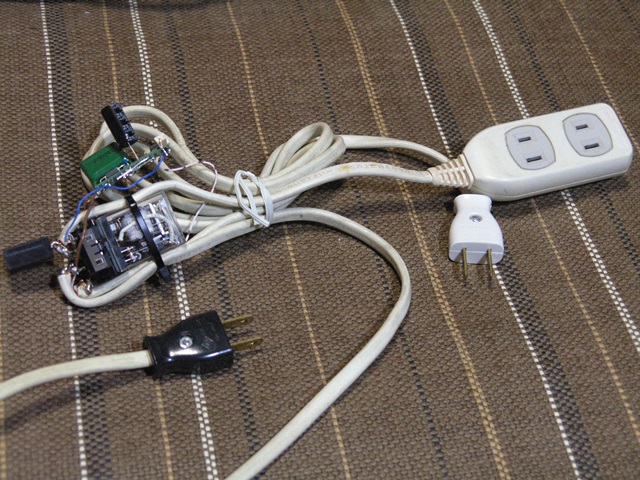

白は商用電力へ、黒はインバーターへ、テーブルタップに負荷を繋ぎます。

(追記)2014/06/10

故障したインバーターを修理しました。

リモートコントロール機能できないインバーターをリモートコントロール仕様に改造する Tips も併せて紹介してます。

(追記)2014/06/16

一般的なインバーターの代わりに UPS を組み合わせてみました。

本稿で紹介させていただいた自動切替機が不要になってしまいます。

詳しくは こちら をどうぞ