セリア 充電用電池BOX USBポート付き を過放電防止型に

エレキ素材はダイソーよりもセリアのほうが遙かに充実しています。

先日はセリアの降圧式 DCDC「USB充電器」を使って PoE 受電アダプタ やら 可変電源装置 やら作ってみました。

可変電源装置には定電流回路も追加する予定で計画してますが、パネルメーターの手持ちを使い切ってて、次回の秋月発注までしばらく放置予定。。

そこで今回は昇圧式 DCDC「充電用電池BOX USBポート付き」のほうで遊んでみます。

こちら、単3電池×2本 を 5V へ昇圧してくれるものですが、あいにく過放電防止機能が備わっておらず、油断すると完璧なまでに電池を使い切ってしまいます。

アルカリ電池などの1次電池(充電できないタイプ)を使う場合ならば、それはそれで構わないのですが、エネループのような NiMH 2次電池(充電池)を使っている場合、過放電は電池の寿命にとって致命傷になります。

というわけで、以前に書いた 簡単だけど、まじめに過放電防止 と組み合わせて、安心して常用できるものに改造します。

効率特性を細かく調べておられる方がおられて、概ね80%前後の効率が期待できるとのことです。

この回路は自動回復型(遮断後も回復電圧の監視のため自己消費あり)なので、自動遮断が効いたあとでも長時間放置しておくと過放電します。

ズボラな方は、以前の記事 を参考にしつつ手動起動型に変更して下さい。

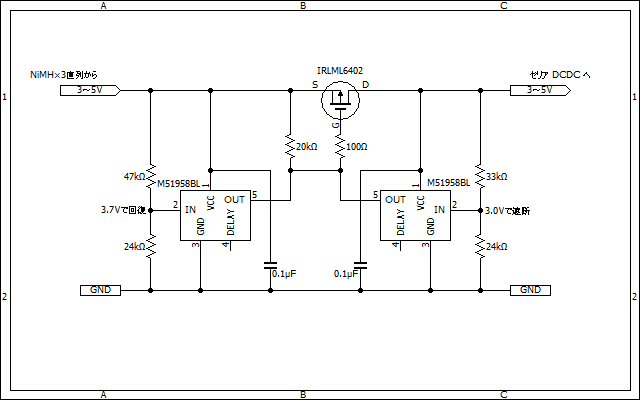

電圧が低いので、調整に用いる可変抵抗は 20kΩ と低め(無駄にする電流は僅かに多い)にして変更し、あと DCDC と近距離で同居するので、保険を兼ねて M51958BL の電源ラインにパスコン 0.1μF ずつ抱えさせてます。

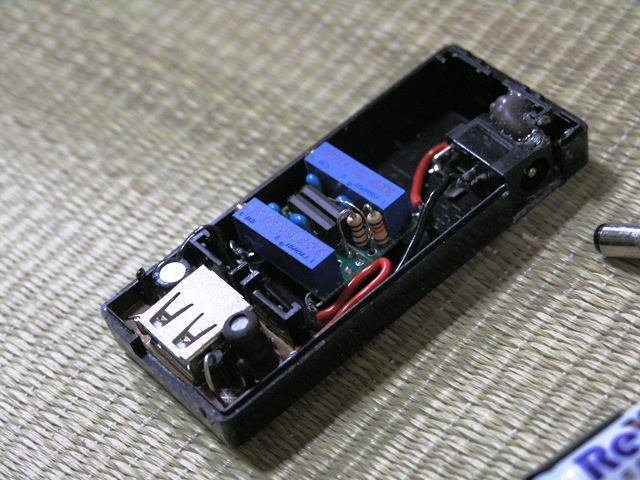

ケース内の単三電池むけガイドに DCジャック がいい感じに合うので、そこら辺を狙ってケースに溝を空けてホットボンドでジャックを固定してます。

M51958BL×2個 を 16ホール基板×4枚 にゆったり配置させました。

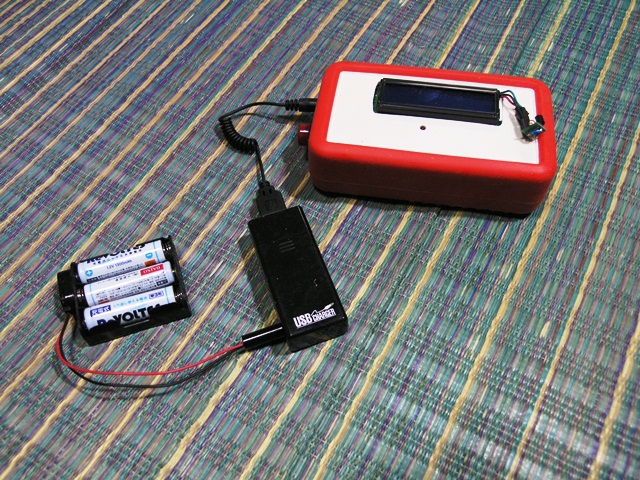

あとはテキトーな 電池ホルダー に DCプラグ つけて接続します。

もともとは 単3×2 でしたが、NiMH は電圧が低いし、セリアの DCDC を構成している部品で考えたら別に2本じゃないといけないわけではない(出力電圧より低ければいい)ので、単3×3 もしくは 単4×3 にしたほうが遙かに便利かつパワフルに使えます。

NiMH×2直列で使う場合だと過放電検知の閾値を 2.0V くらいにする必要がありますが、その電圧域付近となるとリレーとして用いてる MOSFET の VGS(th) 的に条件が厳しくなるので、そういう意味でもNiMH×3直列で使用をお勧めします。

どうしても NiMH×2 って場合は、IRLML6402 よりも更にVGS(th) が小さい DMG3415U の方をお勧めします。

データシート によれば、GS間の電位差 1V で動作することになっているので。(手持ちなく試せてません)

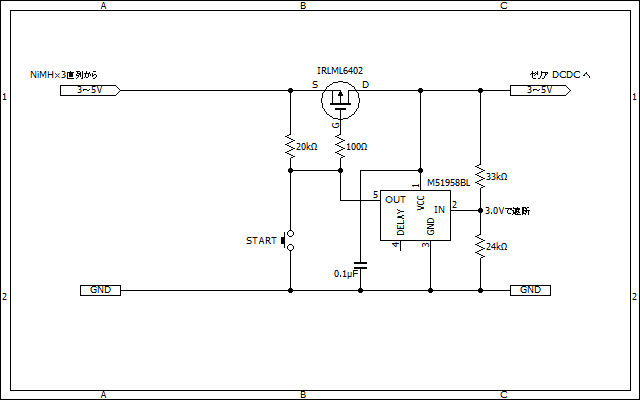

参考までに「遮断3.0V」な条件を多回転VRでなく固定抵抗で実現した回路例を挙げておきます。

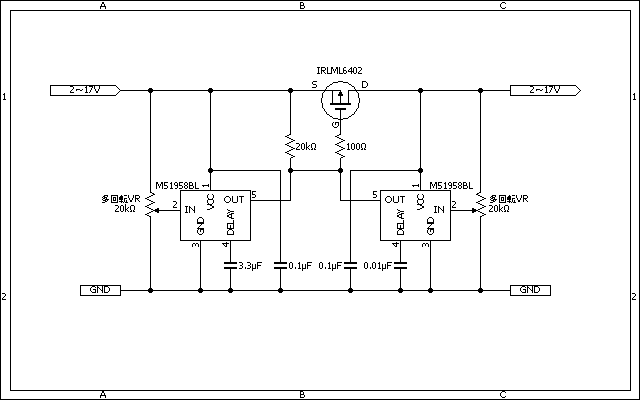

| 手動回復(過放電検知後の自己消費なし) | 3.7Vで自動回復(過放電検知後も自己消費あり) |

|

|

(クリックすると等倍の大きな回路図が見えます)

こんな風にDELAYピンを解放にして使うと、遅延なく「ただちに作動」になります。

遅延作動させる場合には、0.33μF ≒ 1/10秒 の時定数でコンデンサを繋ぎます。