セリア USB充電器 で可変電源の製作

先日 セリア DCDC で作る、なんちゃって PoE 受電アダプタ なるものを作りました。

最初は、どうせ100均のだしぃと甘く見てましたが、これが意外に、なかなか安定して動作してくれてます。

この USB充電器 は素材としては極めて優秀だと思うので、電気工作には必須アイテムな安定化可変電源装置なるものも作ってみることにします。

私自身、すでに同様のものが1つありますが、工作やってると 5V と 3.3V と2種類の電源が欲しかったりすることもあるわけで、わざわざブレッドボードの上で3端子ひろげて 5V→3.3V 作るのも面倒なので、そーいうサブ的な用途で使う「2台目」を兼ねています。

スペック

| 出力電圧 | 1.25〜21V(24Vアダプタ使用時、19Vアダプタ時は 〜16V くらい) |

| 出力電流 | 0.8A まで(インダクタを大電流品に交換すれば 1.5A 近くまでいけると思われ) |

材料

| セリア USBチャージャー 800mA品 | 105円 | |

| 小型ボリューム 1kΩ | 50円 | |

| 小型ボリューム 20kΩ | 50円 | |

| つまみ | 20円×2 | お好きな色・形を |

| DCジャック | 40円 | |

| トグルスイッチ | 80円 | 必須ではないがあったほうがいい |

| ターミナル 赤 | 70円 | 必須ではない |

| ターミナル 黒 | 70円 | 必須ではない |

| ACアダプタ 最大出力 +3V 以上の物 | 880円 | ノートパソコン用でも可(最大40Vまで) |

| アナログ電圧メーター 20V | 1000円 | お手持ちのテスターで済ませることも出来るが |

アナログ電圧メーター(針式)をデジタルに換装する場合

| LCDデジタルパネルメータ PM128E | 1000円 | バックライトなし |

| LCDデジタルパネルメータ PM128EBL | 1200円 | バックライト付き |

| 3端子レギュレータ 7805 | 25円(4個で100円) | |

| セラミックコンデンサ 0.33μF | 10円(10個で100円) | |

| セラミックコンデンサ 0.1μF | 4円(25個で100円) |

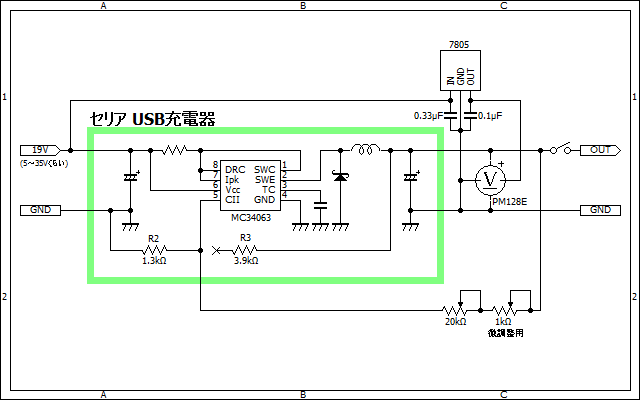

さて回路図、中央の緑の枠の中がセリアのUSB充電器そのもので、周りに付いてる部品が追加分です。

上の回路図はデジタル電圧計を使う前提で、デジタル電圧計むけに別に 5V を作るべく3端子が追加されていますが、針式のアナログ電圧計の場合は電源は要らないので、もっとシンプルに、出力のプラスとマイナスの間にメーターを挿入するだけで大丈夫です。

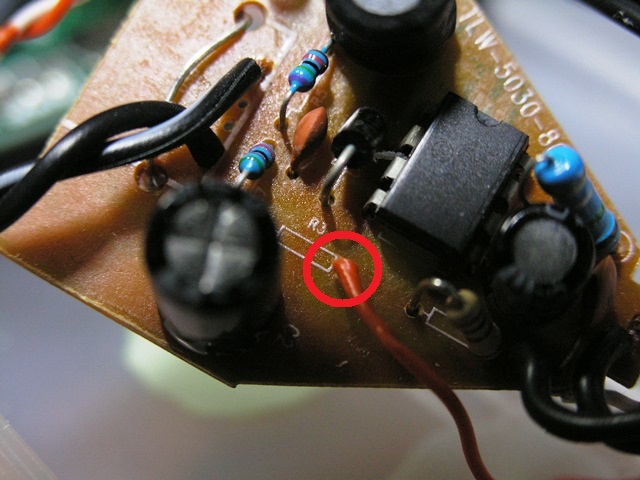

一箇所だけセリア充電器に手を加える(部品を引っぱがす)ところがあります。

(私とロットが同じであれば)基板に R2 R3 と刻印されたところに R2:1.3kΩ R3:3.9kΩ の抵抗が付いていると思いますが、R3:3.9kΩ の方を取り払います。

はんだ吸い取り線で基板の半田を吸い取れば容易に取れますが、吸い取り線がなかったら、片方の抵抗の足だけ長いと思いますから、その片足を切断しちゃって基板に載せたまま放置、でも構いません。

振動で不意に接触したりするといけないので、抵抗を載せたままにするときは、足の根本から切り落としておきましょう。

R2 の片足と R3 の片足とは繋がっていたので、その中間からリード線を引き出してボリュームまで持って行きます。

(補足)私は最大電圧を下げるために R2:1.3kΩ → 2kΩ に換装してますが、1.3kΩ のままでも問題ありません。

ちなみに 1.3kΩ のままだと最大21Vくらい、2kΩに変更すると最大14Vくらい、になります)

改造らしい改造はこれだけです。

全体図をパチリ

ちょっと見えにくいかと思いますが、USBコネクタのシールド自体が導線の役割を兼ねてるので、もしも取っ払ったときは元々シールドの足が入ってた穴どおしをジャンパーしておく必要があります。(USBコネクタを外さないなら気にしなくてよい)

さてボリュームは、言わずと知れた電圧調整のためのボリュームなのですが、なんで 20kΩ と 1kΩ と直列で2個も使ってるんだ?と疑問に思われるかもしれませんが、20kΩのほうでおおざっぱに可変させ、1kΩのほうで微調整って感じに使います。

「ヘリカルポテンショメータ」を使うと1個でラクラク微調整可能なのですが、いかんせん、これは 700円!と非常に高価!

懐に余裕のある方は、20kΩ+1kΩ の重連ボリュームの代わりにヘリカルポテンショメータを買って置き換えて頂くとして、チープに重連運用の場合は、1kΩのほうを真ん中くらいにした状態で 20kΩ を弄って大まかに電圧調整をし、1kΩを左右に動かして追い込みをかける、という風な使い方をします。

それぞれボリュームの位置をごらんください。

(左が 20kΩ、右が 1kΩ です)

同時に二種類の電圧が作れて幸せ〜(笑)

1号機はアナログ針だもんで、是非とも2号機はデジタルにしようと奮発してみました。

2号機のほうも電流計が欲しいなぁ〜と思いつつ、手持ちストックがないため暫くは我慢我慢。

今回のはスイッチング方式なので、微細なアナログ信号を扱うものにはノイズ的に不適ですけど、その他の一般工作であればノイズが問題になることはまずないと思います。

レギュレータ方式と違って電圧差の全量が熱とならず、80〜90%くらいの効率なため放熱板も要らず、用途になっては1号機よりも手軽に使えそうです。

(1号機のほうはレギュレータ方式なので、24Vアダプタを繋いだまま5Vとか作ると物凄いことになる)

(追記)

高め電圧で使ってると USB充電器 の基板上に元々付いてた LED 近くの電流制限抵抗から香ばしい香りがしてきます。

定電流ダイオードに置き換えて正しく処置する方法もありますが、LED の点灯がトグルスイッチに連動するわけでもなく数十円を払う価値もないと思うので、取っ払っちゃったほうがいいと思います。

追記(2013/03/10)

MC34063 のリファレンス回路どおり、セリア 800mA 品にも入力側に電流センスのためのシャント抵抗が備わっているのですが、「入力側の電流センスしても過電流保護にはイマイチ使えないだろ?」って薄々気になってました。

嫌な予感は的中し、過電流(ショート含む)で使うと物の見事に破裂します。

この手の可変電源の主たる用途は「作成中の電気工作物を恐る恐る動かしてみるため」だと思いますが、往々にしてショートさせることもあると思うので、出力側に 1Aくらいのポリスイッチ を付けた方がいいです。

追記(2014/03/30)

セリアUSB充電器 で鉛蓄電池充電器の製作 の中でも書きましたが、標準の 0.15Ω シャント抵抗は MC34063 の仕様違反なのでを 0.2Ω 以上に換装したほうがいいです。

また、MC34063 の 2番ピンから1番ピン に向かう方向へ、1N4148 などの汎用ダイオードをつけて、MC34063 を保護したほうがいい感じ。

バッテリー接続のために逆流保護として挿入しましたが、バッテリーが負荷にないときでも、消費電流が大きく変動したとき(大電流の状態で、いきなり切断させたとき)、インダクタに溜まった電気が行き場を失い MC34063 側へ逆流する可能性があり、電圧によっては MC34063 が破壊してしまうからです。

5V を超える電圧のとき、破壊リスクが増しますので、ぜひとも御検討ください。

(鉛蓄電池充電器の製作 中で挿入場所の回路図・写真ともに貼ってますので御参考ください)