屋外・放射線モニタリング 設置編

配線編・単管パイプによるβ線遮蔽 の続きです。

これまでは100均にあった花立て(墓用品)をプローブ代わりに利用してきましたが、さすがに風雨をモロに受ける屋外には不適なので、お金を出してきちんとしたプローブ(収納管)を作ることにします。

φ50mmな塩ビ管 2m から 40cm を 2本 切り分けて使うことにします。

単管パイプの切断は専用のパイプカッターを使っても面倒ですが、塩ビは楽勝ですね。

40cm の塩ビ管それぞれに GM管 を納めます。

片方は単管パイプでβ遮蔽したものです。(単管が入るようにφ50mmを選択しました)

T配管で繋げ、両端は雨水を防止するためキャップで閉めました。

ちなみに Tの足が長いのは単に切るのが面倒だったから、余ったものをそのまま繋げただけの話です。

(結果的に 1m 管で良かったのですが、無計画に買ってきたもので・・・)

塩ビ管の影響を調べるため、これまで置いてあった場所に戻して数時間放置したのち、最終的な設置予定地たる太陽光パネルに備え付けます。

地上高はおおよそ 1m 付近ですが、地上スレスレの測定値も同時に記録してみたいですね。。

追記(2013/03/03)

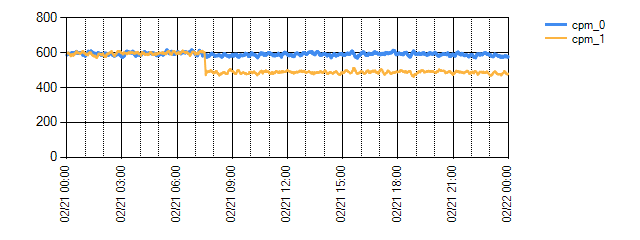

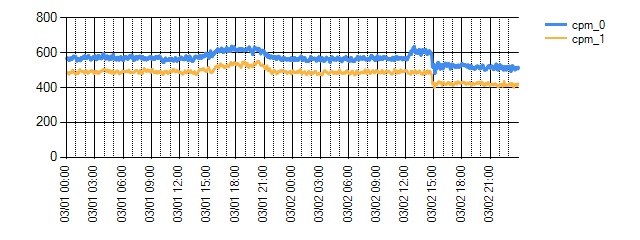

線量変化をグラフ化して貼り付けました。(以下すべて10分移動平均値です)

| 2/21 0:00〜 | 屋内 | 同じ場所にて2管測定開始 |

| 2/21 7:30〜 | 屋内 | 片方を単管パイプに収納、以後 cpm_0:単管パイプによる遮蔽なし(β+γ) cpm_1:単管パイプによる遮蔽あり(γのみ) |

※2/22〜2/28の間で、僅かに場所移動させてます。(屋内には変わりありません)

| 3/1 14:00〜22:00 | 屋内 | 降雨による微妙な放射線量の変化 名古屋や岐阜など周辺自治体の観測結果と傾向が一致 (数時間で線量が減衰することから天然ラドンと推測) |

γ線が支配的 |

| 3/2 12:30〜 | 屋内 | 塩ビ管に収納(場所は変わらず) | β線が支配的 |

| 3/2 15:00〜 | 屋外 | 土壁に囲まれた部屋の中から 屋外の太陽光発電パネルの下へ移動 |

γ線が支配的 |

上の結果で気になるのは塩ビ管!

遮蔽有無だけ違う両管を同じ塩ビ管(切断しただけ)の中に入れたのですが、「遮蔽なし」のほうだけ線量が上がりました。

「遮蔽あり」のほうに変化がない点からみて恐らくβ線です。

おおよそ 30cpm 程度のβ線が塩ビ管から発せられていることになりますが、一体なんなんでしょ。

2/21 7:30 の変化より、β線のBGは 100cpm くらいと推測され、それに対して 3割も増加する結構な放射線量です。

2012年9月製の真新しい塩ビ管でしたが、2011年以前の塩ビ管が手に入れば比較させてみたいところ。

部屋から屋外の太陽光発電パネル下に移動したら線量が目に見えて下がったあたり、もう笑うしかありませんな。

校正していないので超アバウトな数値ではありますが、我が家の土壁からは恐らく 0.02〜0.03μSV/h くらいのγ線が出ていて、ずっと部屋にいると年間 0.2〜0.3ミリSV くらい多く被曝するようですわ。

追記(2013/03/21)

2010年製の塩ビ管を入手しました。

同じ構成で別に J209×2 を用意し、同じように片方を単管パイプに収納し・・・というところまでは単管パイプに収納したほうだけ -100cpm くらいになるなど上記と同じ傾向を示しました。

ただ、そこから先の展開が違ってまして・・・

単管パイプあり/なし の両管を塩ビ管(2010年製)に入れたところ、2012年製のときのような線量変化が起きません!

現在、2012年製の塩ビ管を使って運用してるモニタリング機材の塩ビ管を2010年製に交換して、それで単管パイプなしのほうの線量が下がれば、2012年製の塩ビ管からβ線が出ている可能性が極めて濃厚となります。

また続報を書こうと思います。