若松ガイガー 20120312版 公開

本記事には古い情報が含まれている場合があります。まとめページ を作成しましたので併せて御覧下さい。

プッシュボタンを新設したことに伴って少々バグを出してしまっていましたが、表示上の些細な問題だし別のバグが出たらセットで直そう、と思ってましたが、なかなか別バグが出ず。。

ということで、些細な問題ですが、修正いたしましたもの公開いたします。

ついでに、okuyamaさんからリクエストありました 音量制御、ご希望通りではないものの、音が出ては困る場面もあるかと思いますので、携帯電話で言うところのマナーモードぽい動作(ミュートモード)をボタンに割り当てました。

20120312版 ファームウェア一式 20120423版をお使い下さい

20120301版との機能比較 (20120301版の仕様はこちらを参照ください)

- ボタン押下で lcdLayout を切り替える際、画面にゴミ表示が残るバグを修正

- ボタンを少しだけ長押し(2秒くらい)で、ミュートモード変更(もっと長押しするとリセットかかります)

- 更なる省電力化(20120301版より実装してたが更新履歴に記載モレ)

更なる省電力化

20111130版 で消費電流 50mA 台にまで低減させて喜んでいましたが、さらに省電力化がんばっちゃいましたよ。

USB無効化ファーム(プログラムからUSBの無効化を行うことができるようになるファーム) を導入後 savePower=1 (LAN線なしの savePower=2 と同じ)の状態で比較させました。

| 標準液晶 | 3.3V液晶(minBackLight=5) |

|

|

な、なんと 40mA を切りました!

標準液晶も 3.3V液晶(バックライト制御で照度5%指定)も、ほぼ誤差と言える違いでしかありません。

たぶん mbed ベースの限界に近いはずで、これ以上に削減しようと思ったら mbed を離れないと無理かと・・・

照度5%指定というは殆ど見えないんじゃないのか?と思われるかもしれませんが、昼間は標準液晶と比べてもそれほど劣ってませんし、夜間に至っては標準液晶だと全く見えないところ、真っ暗闇の中ではバックライトが眩しいくらいですので、同じ消費電流であれば 3.3V 液晶、かなりお勧めです。

3.3V液晶の装着方法に関しては、こちらの記事 をご覧下さい。

標準の液晶とポン付けで交換しますと、液晶のバックライトが壊れる危険性があります。

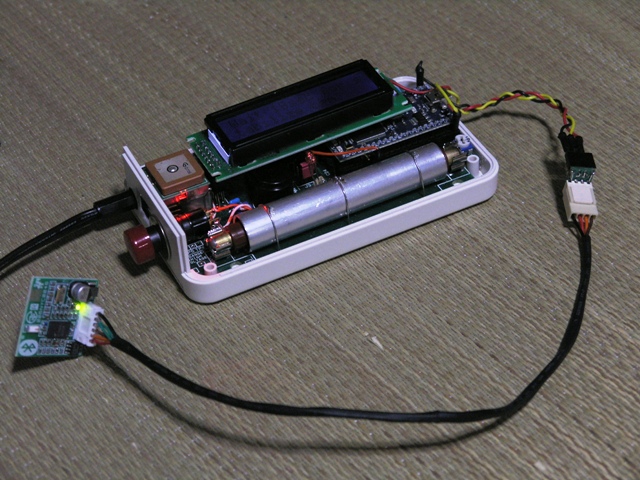

RBT-001 その後

電源 LED すら点かないと嘆いておりましたが、初期不良の扱いで交換して頂いたら、ぱっちり一発成功です。

BWT さんから 3.3V でも動く とはお聞きしてましたが、せっかくなので概ね 3.0V を目指そうと・・

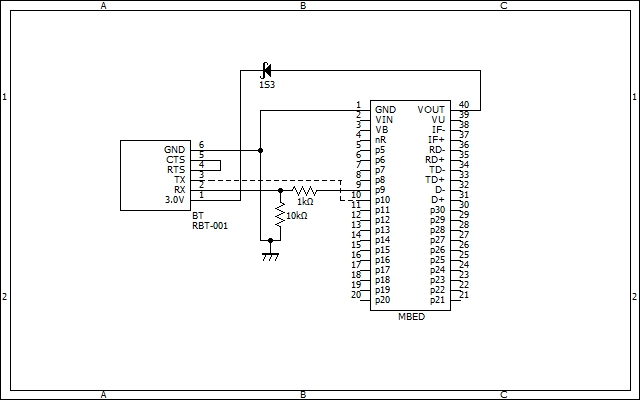

大きく貼るのが恥ずかしい回路図ですが、電源にショットキー1本を入れることで、テスター読みジャスト 3.0V になりました。

消費電流と気温で降下電圧は若干変わりますが、たぶん 2.9〜3.1V の範囲内かと。

mbed → RBT-001 方向の信号線は(念のため) 10/11 の比率で分圧させてます。

RBT-001 → mbed 方向の信号線は今のところ未使用ですが、mbed は 0.7V 以上で H と判断しますので、繋ぐにしても直結でオッケーです。

RTS/CTS の同期取りの信号線はショートさせました。

データ取りこぼしが許されないシビアな条件でもないし、無駄にピンを2つ消費するのももったいないので、RTS/CTS に対応させる予定は全くありません。

とりあえず繋がってしまえば後は SzParts の場合と一緒で、ペアリングさせたパソコンから接続させて、Google Earth に現在地をポイントできます。

ちなみに、RBT-001 側のコネクタは 2.0ミリピッチの PH タイプが適合します。

きっと アイテンドーのこれ が適合すると思いますが、代わりに 同じ値段のこっち を買って真ん中でぶった切ればコネクタ2つゲットでお得かなと思います。

私の場合は今後もコネクタの圧着をする機会は出てくるだろうと、思い切って 精密圧着ペンチ を買ってしまいましたが、コンタクトって 1000個ロットくらいで買わないと凄い高いんですね・・・

カプラー20円は予想の範囲でしたが、コンタクトが1ピン10円とかありえんだろーとアメ横2で呟いていたのは内緒。。

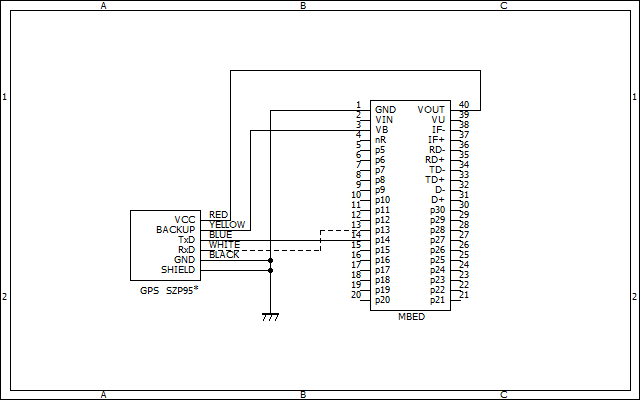

szParts の在庫処分 GPS

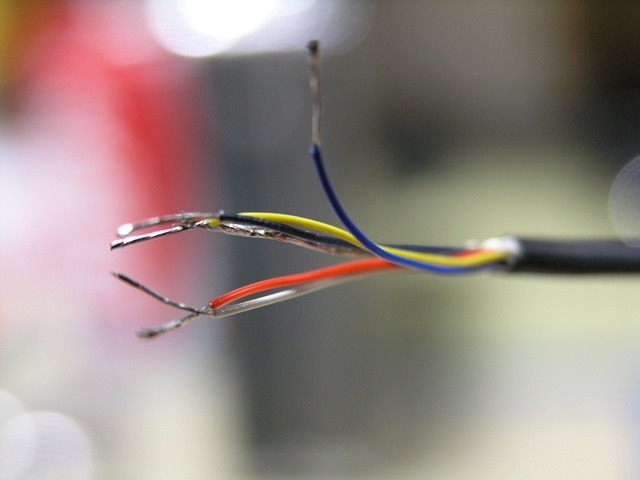

Bluetooth モジュールでお世話になった SzParts さんで在庫処分と称し、物凄い値段で「在庫処分」してましたので、出力が TTL タイプのものに絞り、以下の2品をゲット。

GPS というと反射的に秋月という体になってしまっていましたが、2mものケーブルが付いて、なおかつ防水仕様で、モジュールの裏面にはマグネットも付いているという至れり尽くせりの仕様です。

基本的に GT-720F/723F と同じですが、バックアップ用の配線をしておくと次回からの起動が早くなりますので、リチウム電池のピンに繋いでおきます。

あとは env.ini 内で、gpsBaud を 9600 なり 4800 なり、使用する GPS の速度に設定してオシマイです。

肝心の感度ですが、省電力を使用しない(LANを利用した状態)で、GT-723F を LANコネクタの上に貼り付けた状態と比べたら異次元ですネ(笑)

通電直後の初回(コールドスタート)だけは時間がかかりましたが、以後は概ね1分以内に確実に捕捉してくれてます。

防水でケーブルが長いので、雨の当たる場所であろうが確実に衛星を捕捉できる場所に設置できるため、内蔵させる必要がなければ GT-723F より遙かに使えますねー