AVRISP mk2 を給電仕様に改造する

若松ネットガイガーのファームウェア開発で mbed ばかり弄ってましたが、mbed に出会う前は AVR にチャレンジしようと思っていてライター等々一式を揃えてました。

ずっと埃に被っていたのですが、つい先日ようやく発掘。

まずは定番の Lチカ で AVR の初歩を勉強〜と思って始めてみると、どうやらターゲットのマイコンに対してライター(AVRISP mk2)からは給電しないみたい。

ネットで調べると完全な FAQ で、みんな別電源を用意して工作に励んでおられる様子。

確かに 5V の AVR マイコンもあれば 3.3V のものもあるし、それ以下の電圧で動かすやつもあるから、汎用ライターとしてはどの電圧で給電したら良いのか定まらないので、あえて給電をしない、という事情も分かるのですが、トリッキーな使い方をしない私みたいな者にとっては不便以外の何者でもありません。

ライターはパソコンから 5V が供給され、それを使って書き込みを行っているのですから、すぐそこまで電気は来てるんです。

私の作る工作では 5V もしくは 3.3V のマイコンしか相手にしないと思うので、AVRISP がターゲットに対して給電できるように便利に改造してしまうことにします。

仕様

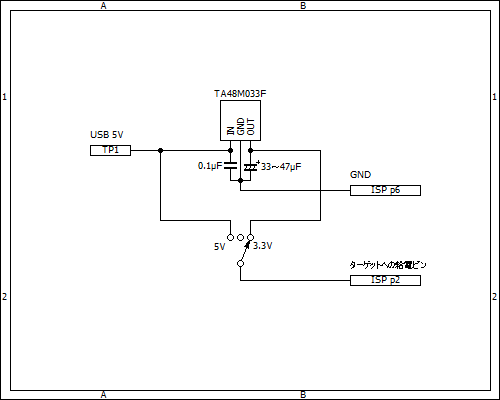

- パソコンとUSB接続されている経路から5Vを拝借

- 三端子レギュレータを使って3.3Vも生成

- トグルスイッチで電圧選択

- 3.3V/5V以外のマイコンへの書き込みを考えて給電しないモードも用意

- 人様に見せれる程度のデザイン性を追求(無骨すぎないよう)

材料

| 三端子レギュレータ | 3.3V 500mA | 100円 |

| トグルスイッチ | ON-OFF-ON | 90円 |

| つまみ | 青色 | 10円 |

回路

工作

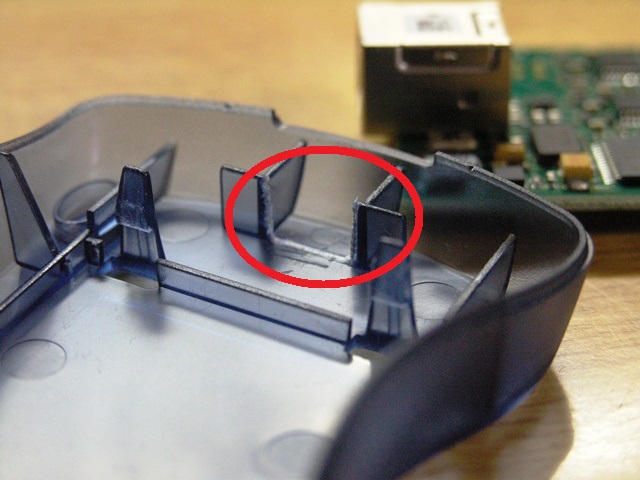

1.

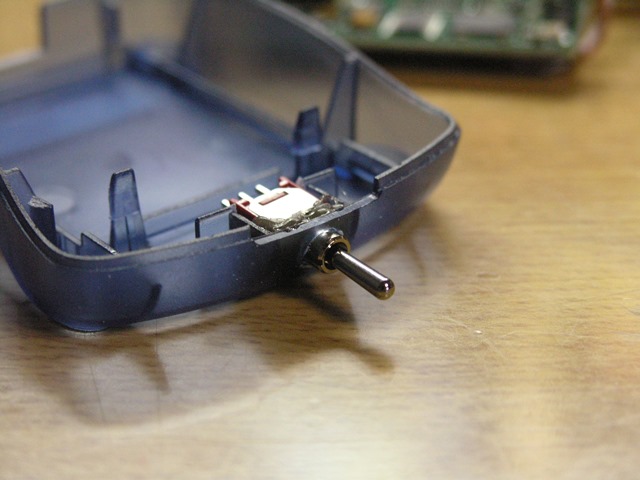

ケースを開けて基板を取り出し、底側のケースの左写真の○の仕切りを撤去します。

(ペンチで掴んでもぎ取る)

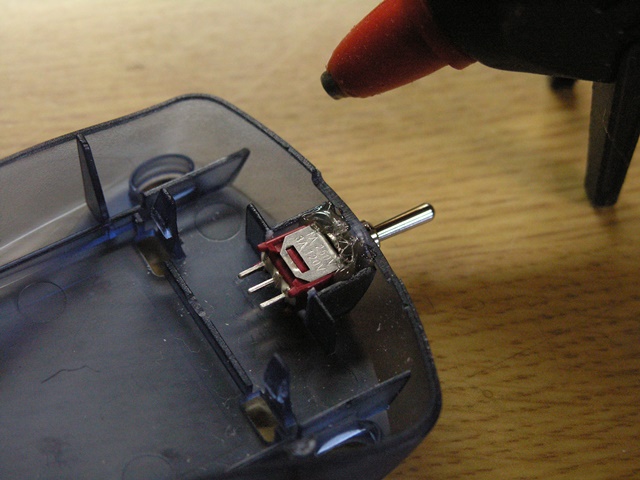

2.

φ5mmの穴を開けます。

3.

トグルスイッチをセットし接着剤(ホットボンド)で固めます。

4.

スイッチの棒がカチカチ動くことを確認します。

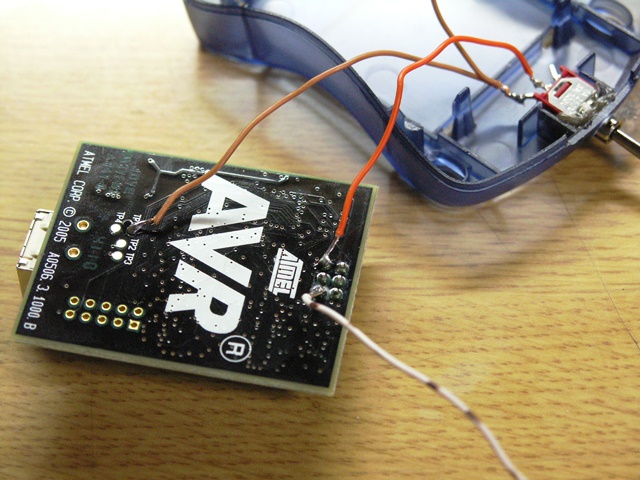

5.

こんな風に配線を取り出します。

使用線材はいつものとおり古いLAN線の中身です。

ちょっと分かりにくいかも知れませんが、茶線が TP1(PC側から来てる5V)、赤線がISPの2番ピン(ターゲット電源)、白茶線がISPの6番ピン(GND) です。

写真の隅で消えてる 茶線/白茶線 は三端子へ向かいます。

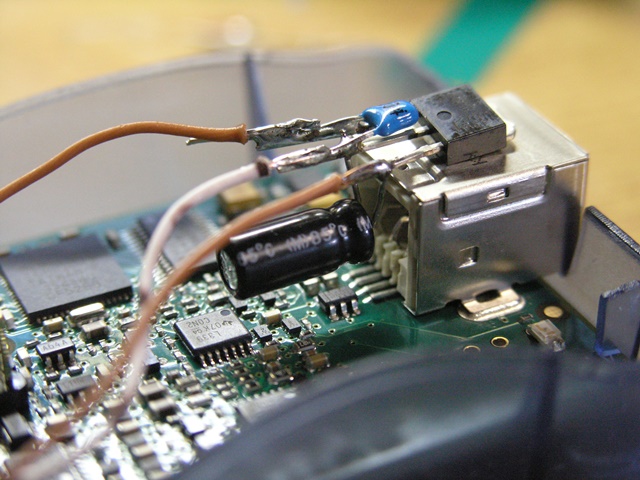

6.

公開用に線の色を変えれば良かったのですけど、三端子の左ピンが TP1 から来てる +5V で、真ん中が GND、右ピンが 3.3V の出力で、トグルスイッチのもう片方につなげます。

ちなみに基板の裏から引き出してる線は、両サイドの隙間の溝に通さないと、基板が元の位置に戻りません。

7.

秋月の三端子キットに付属してるコンデンサを空中配線するときは付近にショートしないよう気をつけましょう。

三端子は USB コネクタに貼り付けておくのが便利です。

(どっちもGNDなので背中でショートの心配はない)

普通の接着剤でもいいのですが、放熱用シリコン接着剤 で固めておくと、コネクタを放熱板の代わりに出来ます。

(3.3V 500mA 時には (5V−3.3V)×0.5A=0.85W となり、放熱板なし自然冷却だと 125℃/W より室温+106℃まで発熱)

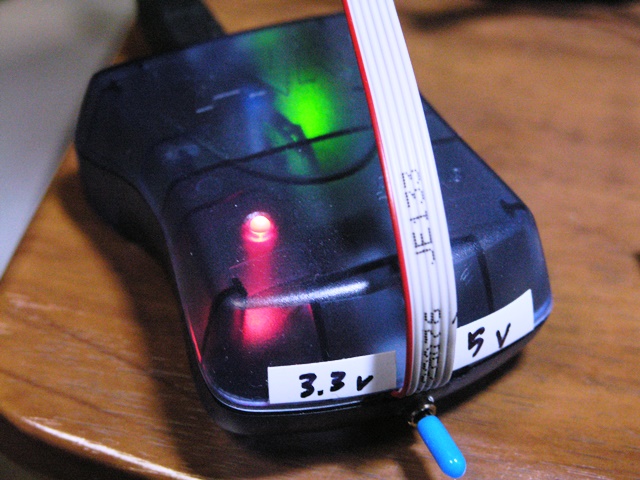

8.

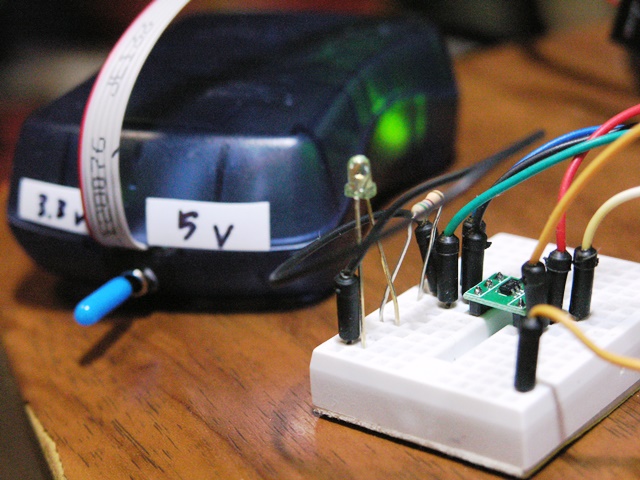

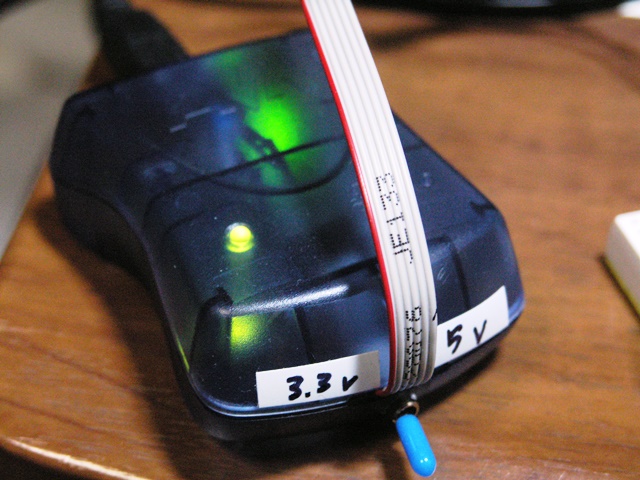

お好みに応じてトグルスイッチのキャップを被せ、電圧の表示をシールで貼り付けて無事に完成♪

スイッチ中央は「給電しないモード」です。

| 3.3V | 5V |

|

|

あとはブレッドボードと共に工作開始〜♪

改造というほどの大げさな話ではないですけど、AVR マイコン遊びが格段に便利になること確実です。