若松ネットガイガー Mark2 組立て

本記事には古い情報が含まれている場合があります。まとめページ を作成しましたので併せて御覧下さい。

昼間に届いた若松通商のつぶやくガイガー Mark2、早速組み立てに入ります。

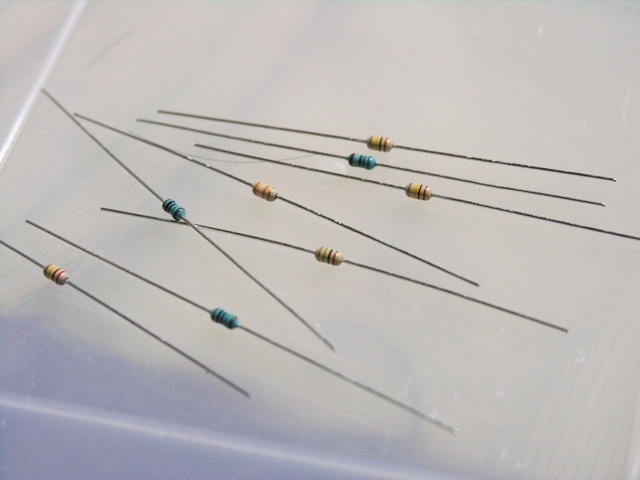

取り付ける部品の半分は袋に規格(Ω数もしくはF数)が書いてありますが、半分は書いてありません。

抵抗のカラーコード と セラミックコンデンサの容量表記 とが分からないと作ることが出来ませんので、あらかじめ下勉強しておきましょう。(追記で書いたとおりメールでカラーコードが書かれた部品表が届いてました)

自分のほう、カラーコードは「こく・ちゃー・あかー・とう・き・りょく・せい・むら・はい・はく・きん・ぎん」と高校生の頃に趣味で覚えたもの、未だに頭に入っております、はい。

昔は電気工作やってて久しぶりに半田ゴテを握った人の中には「あれぇ昔はもっと上手だったのになぁ〜、随分と下手になっちゃった」と落ち込んでおられる方もお出でだと思いますが、もしかして最近ホームセンターとかで買ってきた半田を使っておられませんか?

最近の RoHS指令準拠の鉛フリー(鉛が殆ど入っていないタイプの)半田は、融点が高く、もれなく難易度が2段くらい上がります。

菓子を摘みながら半田付け・・・って環境でなければ、ダイソーに売ってる昔ながらの鉛入り半田(0.8mmか1.0mm)がお勧めです。

「まだまだ半田付けのテクニック、衰えてなかったぜ」と自信を取り戻すこと間違いなし。

抵抗は 1/6W の細かいタイプで、色の帯がイマイチ見にくいので、自信ない人はテスターで計りながら作業を進めた方がいいと思います。誤差が最大で5%近くあるので細かい数値は気にしないよう・・・

メガΩ級のものは指で触れただけでも抵抗値の表示が変わるので、テスト棒に指(皮膚)を触れないようにして計りましょう。

抵抗とダイオード、いくつかの部品は平置きできますが、基板のホールピッチが狭いため、殆どは立てないと無理ぽいです。平置きに拘って無理に嵌め込もうするとするとダイオードとか簡単に壊れます。

部品を立てて、足の長いほうを先に部品面から半田付けして、もう片方を裏側から半田付けするとラクだと思います。

私のようなヘタレでも写真撮りながら2時間ちょっとで組み立てれました。

多少、電気工作に心得があると、説明書を斜め読みしてしまう傾向が強いとは思いますが、何点か注意点を。

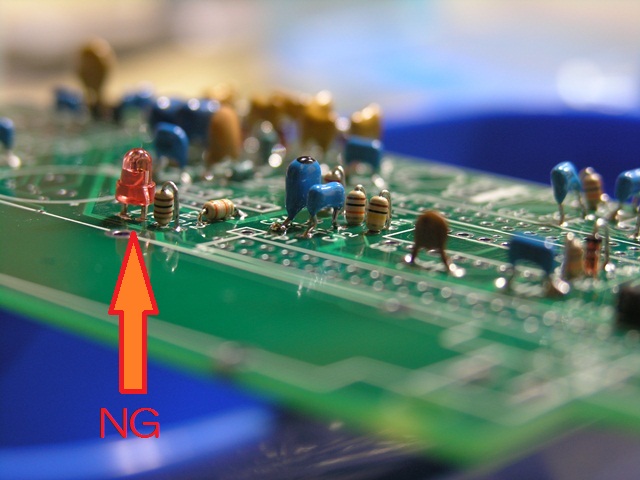

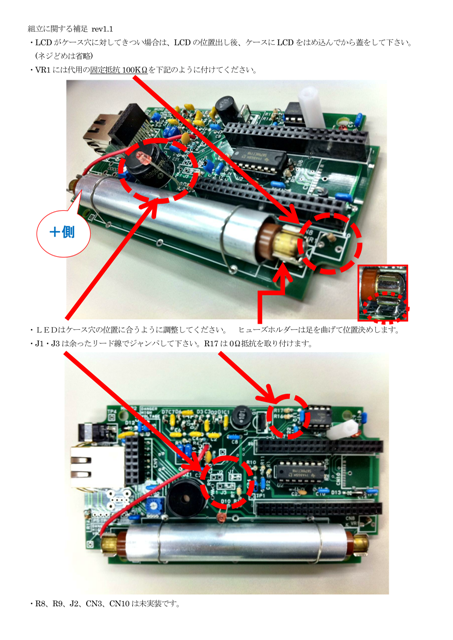

- 発光ダイオード D10 は最後に付けろ!

私のような、おっちょこちょいは、上の写真のようなミスを犯します。

致命的なミスではないですが、最後に取り付けることをお勧めします。

外装と面合わせして足の長さを調整しましょう。

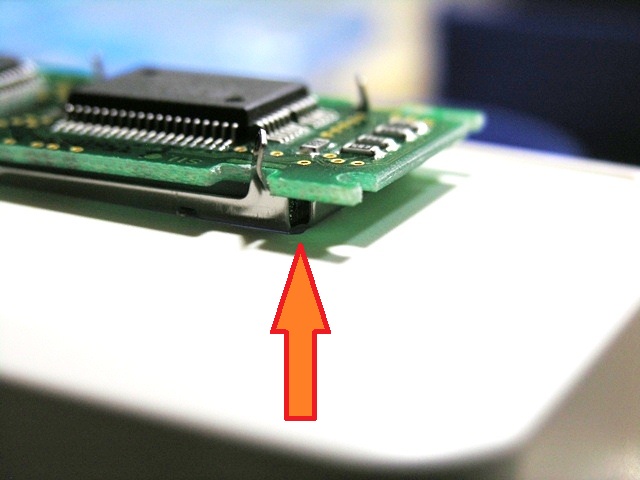

- LCDの足はおもいきり浮かす

LEDと同じで外装と面合わせしてから固定させたほうがいいです。

と、外装と面合わせが云々とか書きましたが、私のロットだけかもしれませんが、少々問題が。。。

な、な、なんと

くり抜いてある穴が僅かに小さくて、液晶が填らないんです!

ちょうど液晶枠の金具の分くらい(1mmほど)足りず・・・

スペーサーを2mmくらい削って外装表面との面合わせを諦めて凹んだ状態で使用するか、枠をヤスリで削って大きくするか・・→ (追記) ヤスリがけを選択しました

とりあえず外装なしで進めます。

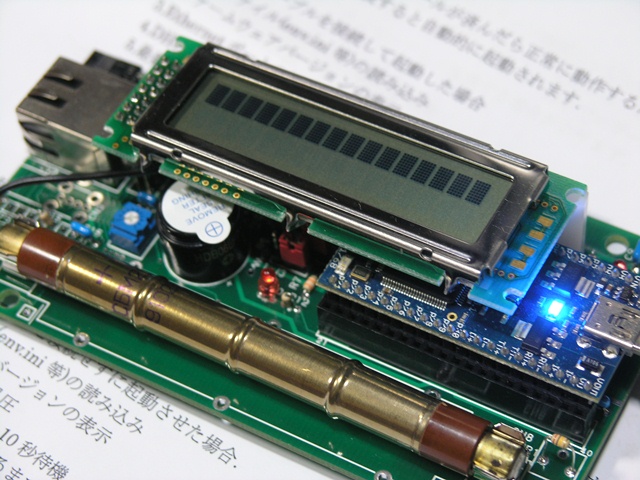

mbed の USB ポートとパソコンにつなぐと記憶媒体として見えるので、若松サポートサイト からファイルをダウンロード、ZIPファイルを解凍して中のファイルをコピーします。

こんだけでオシマイ。

パソコン外してACアダプタに繋ぐと動き出します。

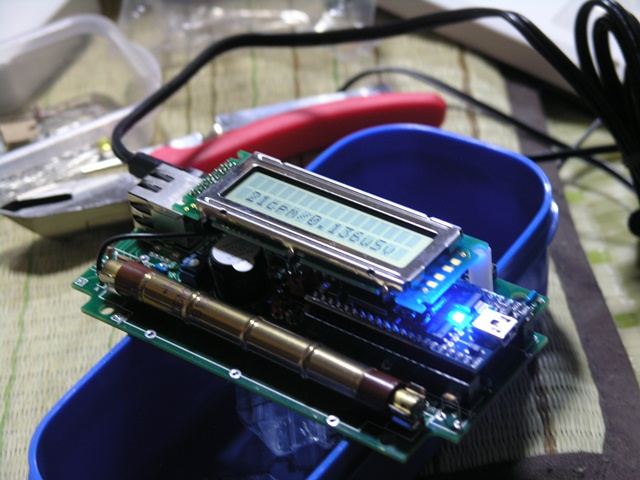

起動直後に出た結果が 21cpm / 0.136μSV。

キットに付属してたアルミ管を付けていないせいか?

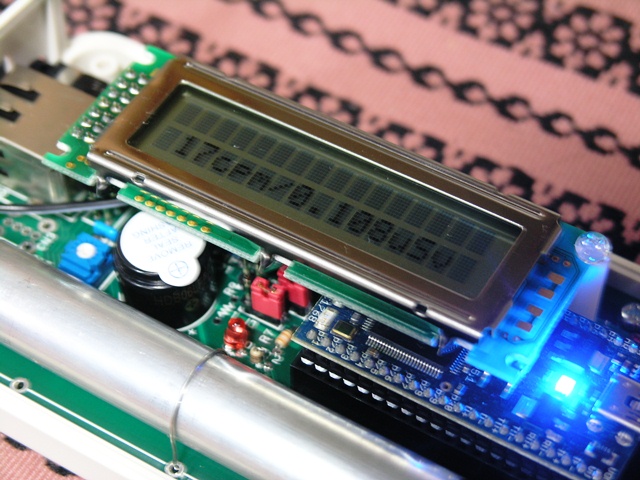

ちゃんと指示通りにアルミ管に入れて一晩放置してみた朝の値は 17cpm の 0.0108μSV/h。

まぁ、概ねこんなもんか。

圧電ブザーのシールを剥がさずに張ったままなあたり貧乏くさい。。

イーサネットに繋いで、実際につぶやかせるのは週末にでもテストしようと思います。

追記

キットの中に入ってた説明書にはカラーコードやコンデンサ記号の記載がなかったのですが、別にメールで届いてた説明書のPDFには記載がありました。

なおかつ、私が上で「注意」って書いた D10 発光ダイオードのことに関しても、大きく記載が。。

組み立てた翌朝に見つけました。

アハハ、もう笑うしかありません。

恐らく、このキットで最も重要な書類たる「補足資料」だけ下に張っときます。(クリックするとPDFが開きます)

私の場合、JP1〜JP3のジャンパーはリード線で繋がずに、手持ちのピンヘッダ を立ててジャンパーにしました。

回路図にだけ載ってる200kΩな可変抵抗は手持ちがないので、付属の100kΩ代用抵抗を後で外しやすいように足を長めにしてセット。

基板のシルクや 説明書の回路図 を見ると分かりますが、CN10 の場所に microSD スロットを置くスペースが確保され配線もなされています。

mbed の中のソフト側が対応しているのか不明ですが、ソースは公開なので何とかなるはず。。。

たぶんログを落とすために用意されたであろう microSD スロットは付けてみたいですね。

秋月で140円也・・・次回の注文用に「お気に入り」へ。

また別の機会に分けて細かく書こうとは思ってますが、コッククロフト・ウォルトン回路で昇圧された電源をフィードバックかけて、電圧の自己調整をやっているぽい感じな回路です。

mbed と SBM-20管 だけで1万円くらいしますから、こんな真面目な回路を組んで ¥22,000円-は極めて良心的だと感じます。

追々記

メーカーさんのサイトを見てましたら、こんなページが

mode (デフォルト:0)

0:通常モード

1:通常モード+波形サンプリングモード(この機能はβ版です)

2:通常モード+GPSモード(GPSはキットに含まれていません)

GPStx (上級者オプション デフォルト:13)

GPSモジュール(今回のキットには含まれていません)を接続する際の,rx端子が接続されているmbedのピン番号です.

注意:GPSモジュールの接続はGPS側のrxにmbed側のtxが,GPS側のtxにmbed側のrxが接続されるようにして下さい.

GPSrx (上級者オプション デフォルト:14)

GPSモジュール(今回のキットには含まれていません)を接続する際の,tx端子が接続されているmbedのピン番号です.

GPSレシーバの接続方法

独自拡張の手引きとして,本キットのファームウェアにGPSを使うためのプログラムが少しだけ組み込んであります.

使ってみたい方は,次の情報を元に機能拡張してみてはどうでしょうか.

RS-232Cの入出力(TTLレベル,出力電圧0V〜 3.3V)があるGPSモジュール(例:GT-720等)を入手する.

(GPSモジュールの通信設定は4800bps,パリティなし,データ長8ビット,ストップビット1)

mbedのシリアルピン(tx:13番ピン,rx:14番ピン)と接続する.

mbedのコンソール出力をUSB経由でパソコンで表示できるように,USBシリアルドライバをインストールする.

(ドライバはmbed.orgからダウンロードしてください)

env.iniファイルのmodeオプションを「mode:2」に変更する.

GPSが衛星を捉える場所に設置する.

GPSデータがmbedのコンソール出力から表示されることをパソコンで確認する.

ちょ、なんだよ、これ

自分が作ろうとしていたもの は既に実装されてるぽいです。

しかも全体的な作りのレベルが自分のよりも遙かに上かと・・・

週末に GT-723F 繋げてレポします!

追記(2011/09/10)

まずは呟かせてみました。

追記(2011/09/11)

GPS(GT-723F)も繋いでみました。

追記(2011/09/17)

RTC永続化のためバックアップ電池と、microSD スロットも装着させてみました。

追記(2011/09/20)

ソースの8割を書き直した機能改善ファームウェア(20110920版)を公開しました。

追記(2011/10/01)

新しい基板バージョン MK2R3 だと組み立てに伴う諸問題が色々と解消されてるぽいです。

(機能的な差はないので MK2R2 が届いてもガッカリする必要はないですよ)